『キングダム・オブ・ヘブン』(2005)リドリー・スコット

“Kingdom of Heaven” (2005) Ridley Scott

いやあ、素晴らしい!

この映画で描かれている様々なもの、例えば、衝突する異文化とそこに生まれる軋轢、それらの解決に必要な相互理解、人類が普遍的に抱えつつ、しかし未だに解決できずにいる「平和」という命題、などなど、まさに今の時代にしか作られ得ず、同時に今の時代だからこそ作られなければいけない、そういうタイプの作品。

仮に、歴史を知る意義の一つに、その歴史から現代に生きる我々が何かを学ぶということがあるとすれば、この映画は間違いなくそれを達成しています。(念のために、この映画が史実的に正しいと言っているわけではなく、この映画の作り手が、そういったスタンスで、歴史を基にした「フィクション」を作り上げることに成功している、という意味)

あと、自らの魂に恥じない生き方をするといった点に、個人的に大いに感動しちゃったんですけど、ここいらへんは文章にすると「酔ってま〜す」系の、こっぱずかしくてクサいものになりそうなんで、自粛(笑)。

まあ、多少の瑕瑾はあります。

最も大きな問題は、上映時間に対して、エピソードやメッセージを詰め込みすぎていて、全体的に駆け足の感が否めないこと。特に前半の飛ばしっぷりは、こちらの感情が置いてきぼりにされてしまう感じ。そのせいもあって、物語がエルサレムに入ってからは、そこで繰り広げられるパワーゲームが余りにも面白すぎるせいもあり、中盤、主人公周りのエピソードが、物語的な魅力としては色褪せてしまうような印象もありました。ただ、クライマックスからエンディングにかけて、しっかりそれらが絡み合って、全体を盛り上げてくれたんで、最終的にはオッケー。

また、ちょっとしたセリフに込められたニュアンスや、それが意味するところを正しく読み解くためには、歴史やカソリックやイスラムに関する知識が、それなりに必要とされる様子。おそらく私も、全て理解できたとは思えないので、そこいらへんはDVDになってから、じっくり再見するのが楽しみ。

ただ、そういった欠点も、各役者の発する存在感と、圧倒的な映像の表現力で、結果的には帳消しだという印象。

特に、描かれているものが、キャラクターにしろ民族という問題にしろ宗教という要素にしろ、それらを見る視点が、かなり引いた俯瞰的なものなのであり、同時に多様性を持ちあわせているという点は、個人的に大いに魅力的。娯楽大作の枠組みの中で、こういったことをこれだけきちんとやり遂たのは、これは拍手喝采もん。

映像に関しては、セットや衣装の見事さはもちろんのこと、その油彩画的な陰影の深い、重みのある美しさは絶品です。ここいらへんは、同じ監督の撮った史劇同士で比較しても、『グラディエーター』や『1492 コロンブス』を凌駕している感じ。

全体的には、エンタテイメントとしては重かったり、判りにくかったりする部分もありますが、かといって決してワケワカンナイとか退屈だということはなく、アクション・スペクタクル・シーンだけ取り出しても、充分以上にオツリが来る見応えですから、オススメの逸品です。

役者も好演。

主演のオーランド・ブルームは、『ロード・オブ・ザ・リング』『パイレーツ・オブ・カリビアン』『トロイ』などと比較すると、ぐっと「大人っぽく」なりましたね。キレイカワイイ王子様に、ちょっと渋みもプラスされた感じ。鑑賞直後は、正直いささか線が細いという印象もあったんですが、あとからつらつら反芻していると、この映画の主人公のような、社会的な立場や肉体的な強さではなく、魂の純粋さが鍵となる「英雄ならざる英雄」像には、案外このくらいで正解なのかも……なんて気もしてきます。主人公として物語全体を牽引していく力は、ちょっと弱い部分がありますが、基本的に群像劇であるこの映画の場合は、それほどマイナスな印象はなく「少し惜しい」程度。

周囲を固める役者さんは、いずれも大いに魅力的で、中でもエルサレム王役のエドワード・ノートンと、サラディン役のハッサン・マスード(シリアの役者さんだそうですが、こういった役にちゃんとそういう人を持ってくるあたりも、大いに好印象です)の二人は素晴らしい。他も色々と魅力的なキャラクター揃いなんですが、ここが諸刃の剣でもあり、魅力的ゆえに「もっと見たい」感が強くなるのに、前述の時間不足もあって描き込み不足となり、結果としてはちょいと物足りなさが残ってしまうのが残念。

個人的にご贔屓のブレンダン・グリーソンは(タイプなんです)、う〜ん、『トロイ』に引き続き、また悪役かぁ(笑)。まぁ、魅力的な悪役ではあったけど、カワイイ笑顔を見られなかったのが残念。次の『ハリー・ポッター』では、どんな役なんだろう。ハグリッドみたいなタイプの役だったら嬉しいんだけどな(笑)。

あと、最初の方に出てきたゲルマン人風の大男、良さそうじゃんと思ってツバつけといたら、あっという間に死んじまうし、港でバリアンを案内する男も、いいカンジと思ってたら、それっきりもう出てこないし……ううう(泣)。

音楽のハリー・グレッグソン=ウィリアムズも良い仕事してます。キャラクターのモチーフなどのクラシカルな要素と、民族音楽的なコラージュのような要素が、上手い具合に絡み合って、画面とも上手く合った聴き応えのあるものになっています。『シュレック』のときのスコアも好きだったし、今度の『ナルニア』の音楽もこの人らしいので、これは楽しみがますます増えた感じです。

あ、でも主要人物の葬儀シーンで、『ハンニバル』の劇中オペラの音楽を流用するのは、ちょっとやめて欲しかった(笑)。パトリック・キャシディが『ハンニバル』用に書いた、この”Vide cor meum”という曲、個人的には大好きなんですが、やっぱり『ハンニバル』のイメージが強すぎて(エンドクレジットでも使われてたし)、好きな分なおさら違和感も大だったなぁ。

あと、個人的に大喜びしたのは、テーマ曲を歌っていたのが、大大大好きなナターシャ・アトラスだったということ。何の予備知識もなかったんで、エンドクレジットで彼女の歌声が聞こえてきた瞬間、椅子の中で声を出さずに「キャ〜」と喜びで身悶えしちまいました(笑)。

この人は、確かアラブとスペインの血を引く在英の女性歌手でして、その昔はTrancegrobal Undergroundというエスノ・トランス系のユニットの歌姫として名高く、1995年の最初のソロアルバム”Diaspora”以降、何枚も単独のアルバムやゲスト参加したアルバムが出ています。もしこの映画で彼女の歌に惚れた方がおられましたら、ぜひ他のアルバムも聴いてくださいまし。

クラブ系やグルーヴ感の強いのがお好みなら”Diaspora”、伝統寄りがお好みなら”Halim”、ポップ寄りがお好みなら”Gedida”か”Ayeshteni”か”Something Dangerous”、アンビエント寄りがお好みならNatacha Atlas & Mark Eagleton Project名義の”Foretold in the Language Of Dreams”なんかをどうぞ。

ちょっと蛇足になりますが、こういう内容の映画だと、当然のごとく字幕の情報量では限界があり、正直なところ、私が判ったところだけでも、幾つか残念な取りこぼしがありました。

というわけで、気になったところをかいつまんで幾つか。

一番残念だったのは「サラディン」という表記ですね。映画の中では「サラディン」という英語風ではない「サラーフ・アッディーン」というアラブ風の発音になっていって、こういった配慮は異文化を表現するときの謙虚さとして、映画の内容とも合致している好姿勢なのですが、そういう配慮は翻訳では生かされていませんでしたね。

それと、これはもう翻訳の限界なんですけど、「アッサラーム・アレイクム」の使い方がありまして、これは直訳すると「あなたの上に平安あれ」という意味の、イスラム社会で日常的に使われる挨拶です。で、それの返事は「アレイク・ムッサラーム(ワアレイクム・アッサラーム)」(あなたの上にも平安あれ)と返すわけです。

で、この映画の中では、この挨拶を英語とアラビア語でやりとりするシーンがある。片方がアラビア語で言い、それに英語で答えるシーンと、英語での語りかけに対して、アラビア語で返すシーンが両方。それも、それぞれ相手の言葉を使って。確かラスト近くに、サラディンとバリアン、バリアンとサラディンの部下(……名前忘れた)で交わされていたと記憶してるんですが、間違ってたらごめんなさい。最初のが、サラディンの英語にバリアンがアラビア語で返し、次のがバリアンのアラビア語にサラディンの部下が英語で返すんだったかな? う〜ん、ちょっと自信なし。

で、この「平安」とはpeaceなわけです。May peace on you……だったかどうか、正確には覚えてませんけど、異文化の衝突という場において、それでも互いを尊重しあい、互いの平和を願い合うという、この映画のテーマの根幹に関わることが、この「『あなたにPeaceあれ』という意味の挨拶を、それぞれ相手の言葉でやりとりする」という、たったそれだけの行為に凝縮されているわけで、ここいらへんは私的にはかなりグッとくる感動ポイントでした。

ついでにもう一つ、中盤に井戸を掘るバリアンに、王女シビラが「エルサレムを作ろうとしているみたいね」(だったかな?)とか話しかけるシーンがあるんですが、字幕にはなかったけど、セリフではただのエルサレムではなく、New Jerusalemと言ってるんですな。クリスチャンにとってのNew Jerusalemという言葉の意味と、”Kingdom of Heaven”という映画のタイトルからしても、シビラがバリアンの本質、その目指すところに、知ってか知らずか迫っている好セリフだ、なんて印象深く思ったり。

もしこれからご覧になられる方がおられましたら、そういう要素に気を配りながら、ちょっと注意して聞いてみてください。きっと他にもいろいろと、面白い発見があると思います。

いっそ、謎解き本とか攻略本とか出ればいいのに(笑)。

あ、責め場は特になし(笑)。捕虜の王様を裸にして、ロバに乗せて引き回しの晒し者にするくらい。

リドリー・スコットって、グロテスク美学はけっこう持ちあわせているのに(今回も幾つかあって、ニヤニヤさせられました)、悪趣味な部分があるわりには、変態性に欠けるんだよなぁ(笑)。

「映画」カテゴリーアーカイブ

ソード&サンダル映画ドイツ盤DVDボックス(2)

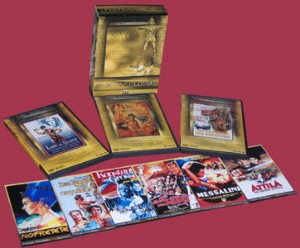

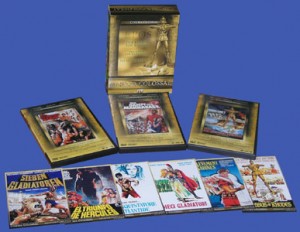

以前ここで紹介した、ドイツe-m-s社のクラシック・ソード&サンダル映画DVDボックス、”Cinema Colossal”シリーズの”4 – Eros”が届いたので、一つ前の”3 – Saga”とまとめて、とりあえず一緒にご紹介。既に見たことがあるものに関してのみ、簡単な備考を併記しました。

なお、ボックス一つに三作品(DVD三枚)収録というパターンは同じですが、3からそれと一緒に、「コレクターズ・カード」と銘打った葉書サイズのカードが、それぞれ6枚ずつ封入されています。

“Cinema Colossal 3 – Saga”

1)カーク・ダグラス主演『ユリシーズ』”Die Fahrten Des Odesseus”(1954)

伊語原題”Ulisse”、英題”Ullyses”。

ディノ・デ・ラウレンティスとカルロ・ポンティという大物二人が、共同プロデュースでホメロスの『オデュッセイア』を映画化した大作。

共演はシルヴァーナ・マンガーノ、ロッサナ・ポデスタ、アンソニー・クインなど。

まあ、マッスル・ムービー的な見所はあまりなく、カーク・ダグラスの半裸と、レスリング・シーンくらいでしょうか。あと、サイレンのエピソードの際のボンデージ(笑)姿。

でも、真っ当な意味での見所は、なかなか盛り沢山。宮殿や船のスケール感とか、ちょっと独特で美しい衣装とか、シルヴァーナ・マンガーノの美しさ(ペネロペとキルケーの一人二役というのが面白い)とロッサナ・ポデスタの可愛さ(ナウシカ役です)とか、一つ目巨人サイクロプスの特撮映画的な楽しさとか、キルケーのエピソードの夢幻的な雰囲気とか。ただ、スペクタクル的な見せ場や盛り上がりという点には、いささか欠ける感もあり。

DVDは米盤や伊盤もあり。米盤の画質もそれほど悪くはないんですが、伊盤やこの独盤と比べると、やはり見劣りすることは否めませんな。

2)ロジャー・ムーア主演『サビーヌの掠奪』”Der Raub Der Sabinerinnen”(1961)

伊語原題”Il Ratto Delle Sabine”、英題”Romulus And The Sabines”。

後のジェームズ・ボンド役者主演による史劇。共演はミレーヌ・ドモンジョ。

3)カーク・モリス主演”Kampf Um Atlantis”(1965)

伊語原題”Il Conquistatore Di Atlantide”、英題”Conqueror Of Atlantis”。

ソード&サンダル+Sci-Fiもの。裏ジャケに載っている、怪しげなメカやらチューブやら、青い全身タイツ姿の怪人軍団なんかを見るだけで、B級好きなら血が騒ぐはず(笑)。

米盤DVDは、Something Wired社から発売されているマーク・フォレスト主演”Goliath and the Dragon”(豪勇ゴライアス)に、オマケとして収録されています。(Bayside Entertainment Distribution社から出ている廉価盤ではないので要注意)

“Cinema Colossal 4 – Eros”

1)ロリー・カルホーン主演『ロード島の要塞』”Der Koloss Von Rhodos”(1960)

伊語原題”Il Colossi Di Rodi”、英題”The Colossus Of Rhodes”。

非マッスル・ムービー。何故か邦題は「要塞」となっていますが、要するに世界七不思議の一つ「ロードス島の巨像」が見せ場のスペクタクル史劇。

監督はセルジオ・レオーネ。共演はジョルジュ・マルシャル。マッスル系の脇役でちょくちょくお見かけするミンモ・パルマーラも出演してます。

メイン・キャストにあまり魅力がないのが難点ではあるんですが、セットのスケール感はあるし、巨像が実は巨大な秘密兵器で、手に持った器から火を落として航行する船を焼き尽くしたり、頭がパックリ割れて炎を射出したりといったアイデアもあるし、クライマックスは大地震と嵐で、巨像は倒壊し町も破壊されるという一大スペクタクルだし、見せ場はタップリあります。

また、責め場系もなかなか充実。

まず、半裸のマッチョが何人も縛られたり吊されたりしているダンジョン。ここでジョルジュ・マルシャルは、鞭痕も鮮やかな半裸で、柱で後ろ手に縛られている。で、その上から巨大な釣り鐘のようなものをかぶせられ、それを棍棒でガンガン打ち鳴らす「音責め」を受けるんですが、責めが終わって釣り鐘が持ち上げられると、マルシャルは失神しており、更には鼓膜が破れたのか耳の穴から鮮血が……なんていう嬉しい(笑)ディテールが。

マルシャル君の受難はこれだけではなく、後にも再度捕らえられ、仲間と一緒に大観衆の待つ闘技場に引き出される。で、両手首を縄で縛られ、そのままチャリオットで引きずり回し。チャリオットの車輪には回転する刃が付いており、二人の囚人を引きずったまま、鎖に繋がれた囚人たちの列の間を走り抜ける。反対側には炎が焚かれているので、囚人たちはよけることができず、必死にジャンプして迫り来る刃を跳び越える。その間にも、傍らではミンモ・パルマーラが横柱から両手吊りにされていて、その下にはライオンが待ち構える縦穴が。それを兵士達が弓矢で狙い、縄を切って囚人を穴に落とそうとする……ってな具合の盛り沢山さ。

DVDは仏盤もあり。この独盤も、ノートリミングのスクィーズ収録ですし、多少の退色や傷は目立つにせよ、まあ良好と言って良い画質なんですが、仏盤の画質はそれを凌ぐ美麗さで、メジャーそこのけのハイ・クオリティ。伊語音声も収録されているので、どれか一枚なら仏盤をオススメ。

2)ブラッド・ハリス主演”Der Kampf Der Makkabaer”(1962)

伊語原題”Il Vecchio Testamento”。

まだ未見ですが、シリアの圧政に立ち向かう、イスラエルのユダヤ人……といった話みたい。

3)ダン・ヴァディス主演”Die Siegreichen Zehn”(1964)

伊語原題”Il Trionfo Dei Dieci Gladiatori”、英題”Triumph Of The Ten Gladiators”。

てっきり”Spartacus And The Ten Gladiators (Gli Invincibili Dieci Gladiatori)”の独盤かと思っていたところ、再生してみたら別の映画でした。まだちゃんと見てはいないんですが、こっちの方がユーモア描写も多い軽い娯楽作っぽいのかな。

どーでもいいけど、ダン・ヴァディスって、顔はともかく(笑)身体は好き。

……とまあ、ボックスの紹介は以上なんですが、実は他にも、ここんところこのテのDVDのリリースが続いておりまして。

米盤だとレグ・パークの”Hercules The Avenger”とアラン・スティールの”Hercules And The Black Pirates”の2in1や、スティーヴ・リーヴスの『マラソンの戦い』と”The Avenger”の2in1、ジョルジュ・マルシャルの”Ulysses Against the Son of Hercules”、独盤もスティーヴ・リーヴスの『大城砦』、ダン・ヴァディスの”Spartacus & Die Zehn Gladiatoren”(こっちが前述の”Spartacus And The Ten Gladiators”の独盤でした)、リチャード・ハリソンの”Titan Der Gladiatoren”なんてのが出てるんですが、なかなかちゃんと見る暇がないのが困りモン(笑)。

『ファイアー・アンド・ソード』のサントラ、他、最近買ったCD

“Ogniem i mieczem (OST)” Krzesimir Debski

前にここで「もしサントラ盤があったら、絶対に欲しい。……なさそうだけど(笑)」と書いた『ファイアー・アンド・ソード』のサントラですが、探したら……ありました(笑)。う〜ん、ネットは広大だわ(笑)。

もう大喜びで注文し、首尾良く届いてからは聞きまくり。やっぱ、すっげー良いです。

えー、どーゆー感じかともうしますと、まずロシア民謡とかの哀感のあるメロディーを思い浮かべてくださいまし。で、それを流麗かつ分厚いストリングスで味付けする。メロウな曲調の場合は、ソプラノやコーラスで哀愁をプラス。戦闘やコサック騎兵の進軍といったアップテンポの場合は、哀愁を帯びた陽気さをプラスしつつ、ブラスやティンパニでガンガン盛り上げる。エピック的な壮大な雰囲気や、人の世の無常さを描く場合は、もう重厚なオーケストラと混声合唱で、ひたすら朗々と歌い上げる。で、その合間合間に、シンプルな民謡なんかもちょっと挟まったりして。

ってな感じで、史劇系のサントラ好きだったら、満足すること間違いなしの一枚。これがもしメジャーな映画のサントラだったら、『その時歴史が動いた』とかのBGMに使われてそうです(笑)。

でもって、作曲者のクジェシミール・デブスキという人について検索してみたら、かのホセ・クーラがエヴァ・マラス・ゴドレフスカという人(私は寡聞にして知りませんでしたが、ポーランドの国民的ソプラノ歌手だそうです)とデュエットした『ソング・オブ・ラヴ』というアルバムが引っかかった。これに件のクジェシミール・デブスキが何曲か提供しており、指揮もしている。オマケに他の収録曲の中には、ここで触れたヴォイチェフ・キラールの名前も。っつーわけで、これも即注文(笑)。届くのが楽しみ〜。

で、この『ファイアー・アンド・ソード』のサントラを購入したサイト(イタリアのサイトでした)、何だか他であまり見かけないサントラがありまして、ついつい嬉しくなって一緒に幾つか購入してしまいました(笑)。何を買ったかというと、以下の通り。

順番に『ポンペイ最後の日』『ユリシーズ』『ソロモンとシバの女王』『シンドバッド黄金の航海』『ニコライとアレクサンドラ』『美しき冒険旅行』。ちょいと史劇系に偏ってますが、実はちょうど今、そのテのコスチュームもののマンガを描いている最中なので、仕事のBGMにはうってつけかも(笑)。

『キング・フォー・バーニング』

![キング・フォー・バーニング [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51lWB141FZL._SL160_.jpg) |

『キング・フォー・バーニング』(1994)トム・トエレ “Konig der letzten Tage” (1993) Tom Toelle |

16世紀中頃、宗教改革時代のヨーロッパを舞台に、ドイツの都市ミュンスターに立てこもり、千年王国を築こうとした再洗礼派の悲劇を描いた、ドイツのテレビ映画。

主人公は、信徒のリーダーであり自称預言者であるヤン・ボケルソン。再洗礼派の力を危険視したカソリックは、軍を派遣してミュンスターを包囲する。城壁に閉ざされた世界の中、やがてボケルソンの力は市長をも凌ぎ、自ら王として君臨する。彼は一夫多妻制を認め、反抗する者は処刑という恐怖政治を施行するが、同時に包囲された市内では食料が不足して飢餓が襲いかかる。そしてついに軍隊が突入し、血みどろの悲劇の幕が……ってのが、大まかなあらすじ。

画面は極めて重厚。いわゆるテレビドラマ的な画面の狭さをほとんど感じさせない、たっぷり引きのある構図。時代の雰囲気や内容に良く合った、程良く沈んだ色調。衣装や美術も凝っていて、いかにも中世ヨーロッパらしい「不潔感のある豪奢さ」が良く出ています。絵的に時代物の雰囲気を楽しむという点では、ほぼ満点の出来映え。

ただ惨劇の描写は、これはテレビものの限界か、近年の映画と比べるとかなり大人しいです。虐殺にしろ処刑にしろ、目を背けたくなるような無惨さや力強さはなく、あくまでも「こういうことがありました」という説明以上にはなっていない。まあこの間の『パッション』みたいなのは例外としても、例えば『薔薇の名前』や、あるいは『1492・コロンブス』あたりと比べても、ぜんぜんソフトなので、そういうのが苦手な方には良いでしょうが、個人的には、この題材だったらもうちょっと「禍々しさ」を感じさせて欲しかったかな。

物語も面白いし、しかもこれが史実となるとますます興味深いんですが、どうも全体に駆け足で、説明不足の感が残るのは残念。

特に、キャラクターの描写にそれが顕著で、例えば主人公は、それが狂信者にせよ誇大妄想狂にせよ、あるいは単なる権力欲に満ちた人物にせよ、かなり複雑で面白いキャラクターのはずなんですが、どうも内面描写が不足しているせいで、あまり説得力がないし感情移入もしにくい。彼がなぜ再洗礼派に入信したかということすら、良く説明されないし。これは他の登場人物、例えば物語のオブザーバー的な役割である主人公の級友や、主人公以前に再洗礼派のカリスマであった預言者や、その妻といったキャラクターも同様。役者さん自体は、それぞれ雰囲気に合っていてイイ感じなので、何とももったいない感じです。

しかし、ひょっとしたらこれは、『ファイアー・アンド・ソード』の時に書いたのと同様に、このDVDは短縮バージョンなのかも知れません。IMDbで調べても、残念ながらランニング・タイムが明記されていないのではっきりとは判らないのですが、テレビのミニシリーズだとは書かれているので、その可能性は大かも。もし完全版があれば見てみたいなぁ。

あと、特筆すべきは音楽。暗い翳りや哀感を帯びたドラマチックで重厚なストリングス、教会音楽を思わせるゴシックな雰囲気のコーラス(ゴシック期の音楽という意味ではなく、あくまでも雰囲気として「ゴシックっぽい」ってこと)、どこか恐ろしげにズンズン響く打楽器などなど、たっぷり楽しませてくれます。

スコアを書いたのは、コッポラの『ドラキュラ』やポランスキーの『ナインスゲート』と同じ、ポーランド人作曲家ヴォイチェフ・キラール。これらのスコアが好きな人だったら、ぜったいこの『キング・フォー・バーニング』の音楽も気に入るはず。

で、サントラがあったら欲しいな〜、なんて諦め半分で探してたら、純正のサントラじゃないけど見つかっちゃった(笑)。これに関しては、後ほど詳述。

というわけで、全体的には多少の不満はありつつも、美術や音楽の素晴らしさ、題材の興味深さなどを併せると相殺される感強しなので、こういった内容の映画に興味のある方でしたら、見て決して損はないと思います。

余談ですが、『刑事ジョン・ブック 目撃者』で描かれていたアメリカのアーミッシュも、確か再洗礼派の流れを汲む一派だったと思うので、同じ宗教コミューンの行き着く先の違いなどを考えると、またいろいろと感慨深いものがあります。

では、恒例の「責め場」紹介。例によって、嫌な人はこの段は飛ばしてください(笑)。

この映画では「焼けたヤットコで肉を引きちぎっていく」処刑が見れます。

まあ前述したように過激さはなく、肌を挟むヤットコ、苦悶する顔のアップ、火傷痕のメイク……といった、あくまでも昔の映画に良くある「そのものズバリは映さない」タイプの表現。今どきの映画風の、CGや特殊メイクでスゴイものを見せてくれる……なんてことはない。でも個人的には、受刑者がヒゲ面&腰布一丁というダブルコンボだし、公開処刑だし、あんまり映画で見たことのないシーンだし、けっこう嬉しい儲けもの(笑)。

もう一つ、鉄檻に入れての晒し刑なんてものもあるんですが、これは動物園みたいにフツーの檻の中に、完全着衣のまま入れられているだけなので、あまり興趣はかき立てられなかったなぁ。人型のカゴに入れて城壁から吊しでもしてくれれば、もっと良かったんだけど(笑)。

さて、前述の音楽ですが、サントラ盤は見つからなかったものの、代わりにコレを見つけました。

ヴォイチェフ・キラールの映画音楽を、ポーランド国立ラジオ交響楽団が演奏しているアルバムです。指揮はアントニー・ウィット。……知らないけど(笑)。

これに『キング・フォー・バーニング』こと “Konig der letzten Tage” からのスコアが、5曲入っていました。映画を見て心に残った曲は全部入っていて、私的には大満足。改めて聞いても、う〜ん、やっぱり良いわぁ。映画のタイトルバックでかかる “Intrada” なんてホントいい曲。ゴシック・ホラー好きには、コーラス入りの “Sanctus” とか “Mizerere” の暗黒っぷりなんかタマンナイし。

他に収録されているのは、前述のコッポラの『ドラキュラ』から6曲、ポランスキーの『死と処女(おとめ)』から3曲、どうやら日本未公開らしいポーランド映画 “The Beads of One Rosary” と “Pearl in the Crown” から、それぞれ1曲と2曲。いずれも劣らぬ良い曲揃いなので、興味のある方にはぜひオススメ。

レーベルはクラシックの廉価版で有名なNAXOS。タイトルは”Bram Stoker’s Dracula and Other Film Music by Wojciech Kilar”、カタログ・ナンバーは8.557703。

NAXOS JAPANのサイトでは見つからなかったので、国内盤(ってもここのはいつも、輸入盤に解説付きの帯を付けたものですけど)は出ていないのかもしれませんが、輸入盤ならamazon.co.jpで「クラシック」で検索すると簡単に見つかります。

『オペラ座の怪人』

『オペラ座の怪人』(2004)ジョエル・シューマカー

“The Phantom of the Opera” (2004) Joel Schumacher

手堅く楽しませていただきました。絢爛豪華な衣装や美術、大盤振る舞いの歌、ケレンとハッタリが程々に効いた演出、映画代金分はタップリ楽しませて貰えた感じ。

ただ、それらが全て常識的な範疇におさまる類のものなので、そういったものを突き抜けるパワーには乏しい。まあ、これだけ見せてくれれば文句を言う筋合いはないんだけど、個人的な好みで言うならば、もうちょっと美的な力強さか、あるいは歪んだ魅力といった要素が欲しかったところ。

じっさいオペラ座という「表(地上)」の光景は、贅を尽くしてふんだんに描かれているんだけど、実はその「裏(地下)」に、日常と隔絶した闇の別世界が拡がっている……というゴシック・ロマン的なニュアンスは、スケール的にも美学的にも物足りない印象で、ちょっと「ゾクゾク感」には欠けるかな。

キャラクターの造形がツッコミ不足だったり、物語の流れがちょっとギクシャクしているのは、まあミュージカルだとある程度は仕方がないでしょう。

そもそもが非日常的なミュージカルの世界では、語られる物語がシリアスであればあるほど、歌舞シーンとの乖離が激しくなってしまうのは必然でもある。更に極端なことを言えば、メインはあくまでも歌や踊りであって、物語なんて必要最低限の添え物でも構わないわけだし。

そういう意味ではこの映画、物語的な部分とショー的な要素の両立という点では、まずまずの健闘と言って良いのでは。少なくとも、バランスは良く取れていたと思います。

怪人がえらくカッコいいのは、魅力でもあり、同時に弱点でもあり。

というのも、このセクシーさとカッコよさでは、いくら仮面で顔を半分隠していても、どうしても「才色兼備の自信たっぷりの男」に見えてしまうのだ。そうなると、本来あるべきはずのはみだしてしまった者の悲哀とか、誰にも受け入れてもらえない怪物の哀しみとかが、あまり説得力がなくなってきてしまう。この怪人の造形は、モンスター的というよりもピカレスク・ロマンのヒーロー的なんですな。

で、ついつい「ひゃ〜、カッコいい〜!」「いよっ、成駒屋!」「アタシを攫って〜!」なんて気分で見ていると(ホント、もし私がヒロインだったら、あんな華のない青年貴族なんかはさっさと袖にして、怪人相手にあっさり股を開いちゃうぞ)、クライマックスになって、おっとビックリ、そうそう、この怪人は醜さの余り誰にも受け入れて貰えなかったっつー設定だった……なんて、ようやく思い出したりして(笑)。

しかしまあ、これは私がもともとこの怪人役のジェラルド・バトラーを好きなせいもあるのかも。この人主演のテレビ映画で、”Attila” (2001) という史劇もの(日本では劇場未公開&国内盤DVDも未発売。でもWOWOWだかCSだかでは放送があったらしい)がありましてね、あたしゃ輸入盤で見たんですが、そんときのヒゲ面&腰布(どっちも個人的にフェチ心を擽られるアイテム)姿が実にステキでねぇ。そのあと急いで『ドラキュリア』(2000)を借りに行ったくらいで(笑)。

というわけで、そんな私にとっては、この怪人の造形も「これはこれでオッケー!」だし、ものすご〜くカッコいいんだけど、それでも哀切さとかいった点では、元ネタを同じくする映画同士で比べると、ブライアン・デ・パルマ監督の『ファントム・オブ・パラダイス』(1974)や、クロード・レインズ主演の『オペラの怪人』(1943)の方が、胸に迫るものがありましたな。

有名なロン・チェイニーのは、浅学にして未見。ダリオ・アルジェントのは……あれはけっこうトンデモ映画だったからなぁ(笑)、嫌いじゃないけど(笑)。

因みに一番好きなシーンはというと、怪人から手紙を受け取った人々が次々に集まって、主演を降りそうになるカルロッタを宥めて……という一連の重唱。ここは「お見事!」って感じで、かなりの満足感がありました。

あと、このシークエンスの中でカルロッタが衣装を装着するところは、サンダーバードの発進かパイルダー・オンかって感じで、あのトンデモナイかつら共々お気に入り(笑)。

『アレキサンダー』

『アレキサンダー』(2004)オリバー・ストーン

“Alexander” (2004) Oliver Stone

正直なところ出だしからしばらくは、見ていてかなりイライラさせられた。

いきなり世界の七不思議の一つアレクサンドリアの大灯台が出たときには、思わず嬉しくなっちゃったものの、その後は、まるでドラマへのスムーズな導入をあえて拒むかのように、説明的なモノローグが延々と続く。そして、壮麗さもなければ原初的な荒々しさもない、美的にはほとんど魅力が感じられないマケドニアの衣装やセット。グラグラとドキュメンタリー調に揺れ、人物ばかりを追って世界を捉えないカメラ。ひたすら下卑たいがみあいを続ける、人物的にはおよそ魅力的ではない王や王妃、親族たち。幼年期の主人公のエピソードのとりとめのなさ。成長した主人公の、まるで何か悪い冗談のようなコスチュームの似合わなさ。

それでもやっと、母からの自立や父子のすれ違いなどを経て、こちらがドラマに乗りかけてきたかと思えば、その矢先に、見せなければいけない(と思われた)シーンはナレーションであっさり流され、いきなり次はガウガメラの戦い。

正直なトコロ、ここいらへんでいいかげんにもう限界。「いやぁ、こりゃあハズれだったかなぁ……」なんて諦め気分に。

ところが、やけに埃っぽい臨場感のある戦闘シーンを見ているうちに、だんだん気分がのってきた。

特に戦闘後の、どう見てもベトナム戦争か何かの野戦病院にしか見えないシーン。ここまで来て、ああ、神話伝説の類から虚飾やロマンを剥ぎ取り、リアリズム的にそれらを再構築しようというのが監督の意図ならば、それはそれで面白いよな、なんて感じたりして。

そして、バビロン入城(ここで、またもや世界七不思議の一つバビロンの空中庭園と、崩壊しているバベルの塔が、同一フレームに収まっているなんていう、何とも贅沢な画面が見られて、これまた嬉しくなっちゃった)あたりから、決定的に風向きが変わる。

例えば、前半のギリシャ文化圏の美術の貧相さは、中盤以降のアジア圏の美術の豊かさと対比されて、それまで主人公たちが信じてきた「文化的なギリシャと野蛮な他国」という対比が、実は全く逆であったということを、登場人物たちと同時に私にも知らしめる意義へと転じた。

そして、更に遠征が進むにつれて、私が当初期待していたような英雄やカリスマとしての主人公ではなく、幼少期からの根強いトラウマとコンプレックスを抱え、ひたすら自分の存在意義と自分を受け入れてくれる居場所を探し続けた、寄る辺ない不幸な青年像が露わになっていく。

これならば、マケドニア王としてのコスチュームが似合わず、薄汚れてボロボロになればなるほどしっくりしてくるのも合点だ。見ていて嫌ンなっちゃうような両親も、そりゃあトラウマもコンプレックスも根深くなるわと納得。幼児期のエピソードも、ちゃんと伏線として回収されるし、焦点が写実的リアリズムや人物の内面にあるのならば、カメラだってこれが妥当なのだろう。作劇上は見せなければいけないはずなのに省略されていた部分も、後半になって、物語の実像を掴み始めたタイミングを見計らって、ちゃんと好位置に挿入されるし。

理解者と理想を求めて突き進むが、突き進めば突き進むほど孤独になり、トラウマにもコンプレックスにも押し潰され、最後まで己の居場所を見つけられずに死んだ一青年の悲劇。自らを重ね合わせていた「己の影に脅えていた」愛馬は、伝説としてしかるべき時と場所で息絶えたのに、主人公にはそれすらも与えられない。母によって自分のアイデンティティーを否定された息子は、熱望した父には受け入れて貰えず、最終的には母の嘘(と、ここでは言い切ってしまうが)に縋らざるをえない。不在の父親は母の語るゼウスに置き換わり、自らをヘラクレスに模しながら(ヘラクレスの父親はゼウスであり、その装束はライオンの毛皮である)、自分を迎えにくる鷲の幻影(鷲はゼウスの象徴だ)を見ながら息絶える。

う〜む、これはかなり悲しいぞ。

ただ、こういったことは、いわば現実的な視点による伝説の解体であり、それは単なる伝説の矮小化となる危険も秘めている。

しかし、それも巧みなバランス配分によって回避される。

例えば、主人公の卑近で人間的な物語と同時に、そこにギリシャ悲劇との重なり合いが提示される。最も露骨なのは主人公のエディプス・コンプレックスの語源である「オイディプス王」だが、それ以外にもメディア、ヘラクレス、プロメテウスといった、必然的にソフォクレス、エウリピデス、アイスキュロスの三大悲劇詩人を連想させるキーワードが配されている。これによって、一見解体されて矮小化したような物語も、しかしそれもまた伝説の持つ普遍性の一つであることが示されている。

また、アレキサンダー大王を主体としたドラマをメインとしつつ、その外側にそれを後になってから俯瞰的に回想するプトレマイオスの語りを配置するという、物語の枠を二重にして対比させている手法も同様だ。このことによって、物語の最終的な全体像は、さらに外側にいる観客(つまり私だ)それぞれの判断に委ねられる。こうして、幻想を剥ぎ取られて解体された伝説が、現代人である私の内に再構築されたとすれば、そこには新たな普遍性が生まれる。

ここいらへんも、なかなか面白い。

観客への問いかけという点では、その姿勢が挑発的なのも面白い。

主人公はたびたび、異なる文化を受け入れようとしない、理解しようとしない人々に苛立ちを見せる。これは同時に、観客に向けられた試金石でもある。

映画で語られる同性愛の要素(厳密に言うと、この時代における男同士の交わりというものは、現代における同性愛とイコールではないのだが、そこいらへんは煩雑になるし、同様の問題については以前に自著で詳しく触れているので割愛します)は、そこには物語的な必然性はない。同性愛的な描写は、この時代には同性愛がタブーではなかったということを描くためにしても、テーマの一つに同性愛を盛り込むためにしても、いずれにしても中途半端だ。変に執拗なわりには、深く突っ込まれることがない。

ところが、仮に、歴史上の偉人が同性愛者であったということを描くのが、その偉人を貶めていると怒るとすれば、それはそう怒る人々が、同性愛を劣った忌むべきものだという、差別的な考えを持っているということを露呈することになる。また、必然性がない同性愛的要素の描写に疑問を唱えるとすれば、それはすなわちそういう疑問を抱く人々が、一見理知的に同性愛を受容しているように見えながら、実のところは彼らが同性愛に対して「必然がなければ表に出てはいけないもの」と、無意識のうちにやはり差別的に捉えていることを示してしまう。

実のところ、この映画のアレキサンダーとヘファイスティオンの関係は、もしそれが男女のものであったのならば、観客は何の違和感もなく自然に見るだろう。そかしそれが同性愛であるというだけで、こういった「なぜ同性愛者にするのか」「なぜ同性愛を描く必要があるのか」といった疑問が噴出する。

かつて映画においてゲイはタブーであり、『ベン・ハー』や『スパルタカス』でも同性愛的な要素は巧みに隠匿されていた。現在ではゲイを描いた映画は、珍しくも何ともなくなった。しかし実は、それはあくまでも映画の主眼が同性愛の特殊性に搾られた場合か、あるいは同性愛者に特定の役割を担わせる場合にのみ通用しているだけであり、ごく当たり前に同性愛者が登場することについては未だに否定的だということを、この映画を巡る論議は露呈する。

つまり、この映画における同性愛的な要素を、「なぜ」を抱かずにそのまま受容することができなければ、その観客はアレキサンダーが劇中で非難している、「他文化を受け入れようとしない人々」と同じになってしまうのだ。

これはかなり挑発的であり、問題提起の手法としては興味深い。

こんな具合に、この映画は最初の印象とは裏腹に、最終的にはある意味で面白く見られた。

とはいえ、そういった「面白さ」が全て成功していたか、あるいは、映画作品として素晴らしかったかといえば、残念ながら必ずしもイエスとは言えない。

歴史上未曾有のことを成し遂げた主人公について、「なぜそれをしたか」という部分に関してはある程度の説明があるし、「どういう人物だったか」という考察としても興味深いものの、では「なぜそれができたか」という説得力には乏しい。主人公の成育史など「理」に訴えかけてくる部分は多いが、「感覚」に訴えかけてくる部分が乏しく、結果としてエモーションはさほど揺さぶられないからだ。

また、登場人物が多いわりには語られるのは主人公のことばかりで、群衆劇的な魅力にはおよそ欠けている。少なくとも私は、脇を固める人々のうち、だれ一人としてそこに「生きた魅力」を感じることはできなかった。

前述したエモーションの欠如の理由の一つには、映像と音楽のミスマッチもあるかもしれない。音楽担当のヴァンゲリスは、ギリシャ出身であると同時に、かつて”Spiral”や”China”といったアルバムで東洋思想への接近を見せたこともあるので、理屈から言えば適材であるとも言える。また、ヴァンゲリスの楽曲自体を、劇伴であることを離れた独立した作品として聞いてみると、近年の”El Greco”や”Mythodia”以降の路線の延長線上にあるなかなかの好作だ。しかし、基本的に「ロマン」を謳う彼の作風と、古代憧憬的なロマンを次々と解体していくこの映画の内容は、やはり何ともちぐはぐで、どうも水と油のような印象を受けてしまった(もちろん上手く合致していた部分もありましたが、総合的に見ると、ということです)。

もしヴァンゲリスが、Aphrodite’s Child時代の”666″や、Vangelis O. Papathanassiou名義の”Earth”の頃のように、ロマンチシズムと同時に土俗的な荒々しさやロック的なアナーキーさを持ちあわせていた頃の作風であったのなら、もうちょっと上手く映像と合致したかもしれない……なんて、つい埒もないことを考えてしまうのは、ただのファン心理か(笑)。

というわけで、考えながら見る分には、単に自分の深読みに過ぎないかもしれない部分も含めて、なかなか面白く見られたのだが、私は基本的に、表現の本質とは、理屈や知識とは無縁のところにあると思っているので、そういう面白さだけでは物足りない……というのが総合的な印象。

しかし、退屈はしなかったし、趣味の相違を除けば、作家性がハッキリしているという点は興味深いし、意欲的だし、志も感じられる作品ではある。内容的な如何ではなく、アクの強さと言ったベクトルで見れば、こういったパワフルな作風は好みでもある。

というわけで、いろいろと微妙ではあるものの、好きか嫌いかと聞かれたら「好き」ですね、この映画。

あ、でも、私個人のゲイ的な興趣を擽られる部分は、皆無でした(笑)。

ただし、アレキサンダーとヘファイスティオンが、裏でやることやっているのではなく、本当にセックスはおろかキスもしていなかった……と解釈するならば、そーゆープラトニック・ラブとしての同性愛に憧れる方だったら、それなりにオススメできるかも。見ようによってはこの二人の関係は、アレキサンダーがちゃんと男とセックスもしたがっているマジモンのゲイで、しかしヘファイスティオンはあくまでもプラトン的な理想としての同性愛を希求しているだけなので、アレキサンダーはどうしてもヘファイスティオンにセックスを迫ることができず、代わりにセックスはペルシャ人のダンサーと……なんて風にも受け取れる。だとしたら、実はヘファイスティオンすら真の理解者ではなくなるわけで、これはえらい悲しいことです。

ただまあ、私個人としては、そんなセックスフォビックなロマンチシズムは好きじゃないけど。

責め場的な見所? ……まあ、死体や血はいっぱい出てきますよ。

それだけ(笑)。

『ファイアー・アンド・ソード』

![ファイアー・アンド・ソード [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/511PFPMFT2L._SL160_.jpg) |

ファイアー・アンド・ソード(1999)イェジー・ホフマン “Ogniem i mieczem” (1999) Jerzy Hoffman |

ポーランド映画。17世紀中頃、ポーランド人とコサックの内戦で荒れていくポーランド王国を背景に、若い男女の恋愛や、多彩な人物の愛憎渦巻く交錯を描く、壮大な大河ドラマ。

原作は、前に書いた『クオ・ヴァディス』と同じヘンリク・シェンキェーヴィチ。監督のイェジー・ホフマンという人は初耳ですが、調べたらどうもポーランドでは50年代から活躍しているベテラン監督らしいです。

主演はミハウ・ジェブロフスキー。で、実は私、以前同じポーランド産のファンタジー映画『コンクエスタドール』を見て、この人に一目惚れしておりまして(笑)。その彼が主演で、しかも大好きな歴史劇ときたから、もう問答無用、ロクに中身も確かめずにDVDを購入してしまいましたとさ(笑)。

ヒロインはイザベラ・スコルプコ。他の出演作に『サラマンダー』と『エクソシスト ビギニング』があって「ああ、あの人か」と納得。なかなかの美人さんです。

物語は、私がこの頃のポーランドの時代背景に疎いせいもあって、正直かなり判りづらい印象。

基本的にはポーランド人とコサックが対立しており、コサックの応援にタタール人が絡んでくるんですが、コサックはポーランド人と対立はしているものの、国王自身は尊敬しており、憎悪の対象なのは実質的な統治権を握っている貴族階級であるとか、国王と議会も、議会の権力が国王のそれを上回っているせいで、対立とまでは言わないまでも芳しくはない関係であったり、或いは対外的にも、前述のタタール人や、ロシア、トルコといった国々が脅威であったり……というように、それぞれの勢力の関係が、かなり入り組んでいる。そこいらへんがいまいち理解しづらいので、映画を見ていても、どことどこが戦争をしているのか、何のために闘っているのか、登場人物の誰がどういう立場なのか、ちょっと混乱してしまう。

加えて展開のテンポが早すぎて、とにかくぱっぱかぱっぱか話が進むから、何がどうしてこうなったのか、何でこの人がここにいるのか……なんて単純なことすら、良く判らなくなってしまうこともある。それがなければ、物語としてはかなり面白そうな気配がするので、何とも残念です。

とは言え、美術や衣装は実に素晴らしく、エキゾチック(我々にとっては、ですけど)で豪奢な衣装の数々とか、コサックの荒々しい歌や踊りの魅力とか、重厚な背景とかは、もう存分に楽しめます。戦闘シーンの迫力もなかなかのもの。画像的には、過去や現在の史劇映画の数々と比較しても(……とは言いつつ、この辺りを描いた史劇は、私はユル・ブリンナー主演の『隊長ブーリバ』くらいしか見たことないですけど)全く遜色のない、いや、かなりハイレベルだと言っていいかも。

あと音楽も、壮大さと哀感や、クラシック的要素と民族音楽的要素が入り交じった、メロディアスにして重厚なスコアで、かなり聴かせます。もしサントラ盤があったら、絶対に欲しい。……なさそうだけど(笑)。

ってな具合で、とにかく「惜しい!」というのが最初の印象。

俳優は、まず前述の主役ヤン中尉を演じるミハウ・ジェブロフスキー。ルックスは、クリストファー・ランバートとラッセル・クロウを足して二で割った様で、眼光鋭いなかなかの男前。低めの声もセクシー。でも、実は私、この人が『戦場のピアニスト』にも出ていたと後になって知ったんですが、その時は全く気付きませんでした(笑)。もう一回見れば、どの役だったのか判るかなぁ? 役作りなのか、前述の『コンクエスタドール』よりウェイトが落ちていたのは残念。あと、面積の拡がったモヒカンというか、逆ザビエルというか、とにかくこの時代のポーランド人がそうであったらしい独特なヘアスタイルにも、ちょいと馴染めない。でもまあ、毛皮の帽子を被っているシーンが多いから、そんなには気にならないけど(笑)。

ヒロインのイザベラ・スコルプコは、前述のような美人さんだし、コスチュームもばっちり決まって、立ち居振る舞いも気品を感じさせるんですが、いかんせん登場シーンが少ない。特に中盤以降は、もう、ほんとビックリするくらい出てこない(笑)。

他にも恋敵のコサック戦士(何故かこの人だけ、髪型が他のコサックと違うのが謎。他のコサックは弁髪みたいなヘアスタイルなのに、この恋敵はフツーのロン毛なの)とか、怪力だけど信心深い大男・ちょっと情けないけど憎めない大デブ・コサックのカリスマ指導者(皆さんいずれも、カイゼルヒゲが長く垂れたような、独特の口ヒゲをたくわえてらっしゃいます)などなど、色々な人物が出てはくるんですが、ヒーロー&ヒロインも含めて、いまいちキャラが立っていない。

というのも、これは前述した「とにかく展開が早すぎる」せいもあるんですが、それぞれのキャラクター描写が圧倒的に足りないし、ドラマも物語を追うのが精一杯で「溜め」がないために、例えば友人と再会したり、あるいは仲間同士の絆が育ったり、または悲劇が起こっても、そこにしかるべきエモーションが湧いてこないんですな。感情移入ができない分、感動も薄くなる。

で、そんなこんなで、ふと疑問に思ったんですよ。「ひょっとしたらコレ、短縮版なんじゃないか?」ってね。

というのも、以前にも同様の最近作られた史劇をDVDで見て、どうも話の展開が速すぎる、というか、あきらかに所々欠けているとしか思えなかったものが幾つかあり(ピーター・オトゥールとシャーロット・ランプリングが出ていた『ローマン・エンパイア』とか、ニコラス・ローグ監督のデニス・ホッパーが出ていた『サムソンとデリラ』とか)、奇妙に思ってIMDbで調べたら、日本で発売されているのは尺を切った短縮版だった、ということがあったんですよ。

で、この『ファイアー・アンド・ソード』も調べてみた。そうしたら、案の定。日本盤DVDのランニングタイムは106分。しかしIMDbでは175分とクレジットされている。これで納得。一時間以上も縮めたら、そりゃあ話もブツブツになるわい。12CHの「午後のロードショー」みたいなもんで。

まあ、普通なら私もココで終わりなんですが、何せこれはミハウ・ジェブロフスキーを拝める数少ないチャンスだし、しかも前述のように「とにかく惜しい!」と思った映画だったから、海外版を入手できないか、ちょいと調べてみようという気になりまして。

最初はアメリカ盤DVDを調べたんですが、尺はOKだけど字幕の有無が判らない。というより、アメリカ盤だと英語吹き替えのみの可能性も大。ただ、フルスクリーン版で、これはどうやら元々がテレビのミニシリーズであるらしいので、こっちが本来のノートリミングで、私が見た日本盤は劇場公開様に上下にマスクを切ったものらしい。

そしてもう一つ、本国ポーランド盤DVDを発見。これがもちろんPALではあるものの、尺はOK、しかも嬉しいことに英語字幕入り(他にもポーランド語・ロシア語・フランス語・ウクライナ語の字幕も入ってる)。画面はワイドだけど、スクイーズ収録(日本盤はスクイーズなしのレターボックス)。英語字幕の有無は大きいので、こっちを購入してみることにしました。いやぁ、ポーランドから通販でものを買うのは初体験(笑)。

で、届いたのがこちらのDVD。

早速鑑賞したところ、これが前述の不満がことごとく吹き飛んだ!

とにかくもう、物語が極めつけに面白い。多彩な人物の運命が、絡んでは離れ、もつれては解けていく、大河ドラマ的な醍醐味はバツグンだし、運命に翻弄される恋人同士の、いかにも古典的なすれ違い劇も楽しい。戦闘シーンも、ちょっとした要素が加わることによって、迫力も深みも増している。エピック的な高揚感が増しているのと同時に、戦争の不条理さや哀しさもしっかり描いているのも良い。

カットされていたシーンの中には、それぞれのキャラクターたちの、大筋とは関係が薄いものの、それでもその内面や魅力を伝える小さいエピソードが多く、もうキャラクターが立ちまくり。感情移入だってバッチリで、倍増して伝わってくる仲間たちの絆の強さなんか、思わず嬉しくなっちゃうし、全く印象に残らなかったキャラも、しっかり人間的な厚味を与えられた好キャラになってるし、極めつけは例の「感動の薄い悲劇」シーンで、今度は見ていて思わず目頭が熱くなったほど。もう、ヒーロー&ヒロインはもちろんのこと、他の登場人物の輝きは倍増以上、役者さんの魅力も全員ズドーンと上昇。

特に気の毒だったのは、ヒロインのイザベラ・スコルプコちゃんで、実は出演シーンはほとんどカットされちゃってたのね。オールヌードもあったのに。この物語のヒロインはいかにも古典的な受け身の女性で、こーゆーのって最近のハリウッド映画だと、女性差別絡みもあって必ずアクティブに改変されるんだけど、この映画ではそういうこともなく、久々にクラシックなヒロイン像が逆に新鮮でした。美人で、気品もあって、しかも愛らしさもあって、でも芯は強くて。ヒーローと愛し合っているのに、もう映画も終わりに近付いて、ようやくキス。それも、とっても静かで穏やかなキスシーンで、見ていて思わず古典的なロマンチック気分に浸っちゃいました(笑)。このキスシーンは、かなり好きだなあ。

物語の流れを繋ぐ大きなエピソードが、丸々カットされていた部分も多々あり、短縮盤を見ていて「何がどうしてこうなったのか」と釈然としなかった部分も、なるほど納得、拳をポン。また、話やキャラクターとはあまり関係なくても、目にも楽しい歌舞シーンとか、音楽と映像の効果が絶妙な風景シーンなんかが増えていたのも嬉しい。ベタなユーモアも、また楽し。

新キャラなんてのもいて、おい、魔女なんか前のバージョンには出てこなかったぞ(笑)! おかげで神話的・伝奇的要素も仄かに香って、ますます私好み。魔女が水車で未来を占ったりするあたり、何となくオトフリート・プロイスラーの小説『クラバート』(カレル・ゼマンが映画化してます)や、イジィ・トルンカの人形アニメーション『悪魔の水車小屋』なんかを思い出して、ちょっと嬉しい気分に。

時代背景等は、これは私の英語力の弱さもあり、まだちょっと判らない部分は残りましたが、それでも短縮版に比べると遙かに判りやすくなっている。詳細は判らなくても、見ていて「この人が何のためにこんなことをするのか?」といった疑問は湧いてこないので、つっかえたり混乱することはない。

もう一つ、オリジナル版には信仰に関する描写がいくつかあり、これがドラマの裏に流れつつ、同時に静かで美しい見せ場になっているので、ここいらへんはいかにも『クオ・ヴァディス』を書いた作家さんだなぁと納得。そういえばシェンキェーヴィチは『クオ・ヴァディス』を書く際に、当時ソ連に苦しめられていた祖国ポーランドの状況を重ね合わせていたとか聞いた覚えがあるので、となるとこの『ファイアー・アンド・ソード』も、その後延々と続くポーランドの悲劇の始まりを描いた、なかなか重いテーマを内包しているようにも思えます。

ちょっとビックリだったのが、短縮版にはあったのに完全版にはないシーンも、一カ所あったこと。となると、元のテレビ版(全4話らしい)には、まだまだ別のシーンがあるのかなぁ。そのテレビシリーズも、どうやらこの後に2作続いて、最終的にはポーランドの歴史を綴った三部作となっているらしいので、そうなるとそっちにも興味を惹かれる。

とまあ、あんなこんなで3時間以上、もう夢中で一気に見ちゃいました。で、見終わったあとの印象は、う〜ん、これって「傑作」と言っていいのでは? 面白さと見応えという満足感に、画面の良さも加わった、最近見たこれ系の史劇ものの中では、もうトップクラスです。

まあ強いて言えば、東洋系のタタール人の描写に、やはり一種の偏見に基づくものが感じられたり、その他大勢のタタール人は東洋人の風貌なのに、セリフのある役者はどう見ても西欧人だったりとか、同じモンゴロイドとしてはちょっと気になる瑕瑾もありますが。

完全版を見るのは難しそうですが、もし日本盤の完全版DVDが発売されたり、あるいは衛星放送か何かでやることがあったなら、ぜひオススメしたい一本です。

でもって、実は私、このポーランド盤を買ったときに、同じイェジー・ホフマン監督・ミハウ・ジェブロフスキー主演というコンビの、2003年制作の”Stara basn”という神話・伝説ネタらしき映画のDVDを見つけて、思わず一緒に買っちゃったんですな(笑)。まだ見てはいないんだけど、これまた英語字幕付きだし、楽しみにしているところ。

でも、こーゆーのに限って、そのうちアッサリ日本盤が出たりするんだよなぁ(笑)。(【追記】後に『THE レジェンド 伝説の勇者』という邦題で日本盤DVD出ました)前に買った剣闘士ネタのドイツ製テレビ映画も、今度日本盤が出るし。『ラスト・グラディエーター』という邦題で、これはドイツ語オンリーだったんで、いまいち内容把握に自信はないんだけど、ローマの捕虜になり剣闘士にされた三人の兄弟(うち一人は女)を巡る物語。こぢんまりとしつつも、娯楽作のツボは押さえた佳品という印象でした。訓練所の汗くさい感じなんか、なかなか良かったし。テレビシリーズの『コナン』の主役で、リドリー・スコットの『グラディエーター』にも出てた、ボディービルダーのラルフ・モーラーが、ゲスト出演みたいなチョイ役で出てます。

そうそう、日本盤といえば、前に『テキサス・チェーンソー』のときに書いた、ジェームズ・ランディス監督・アーチ・ホール・Jr主演の『サディスト』(1962)という白黒映画、今度日本盤DVDが出るらしくって、何だかビックリであります(笑)。

さて、真面目な感想の後に、不謹慎ネタも(笑)。残酷ネタとエロネタ嫌いの人は読まないように。

まず責め場ですが、これといったものはないけれど、日本盤もポーランド盤も共通して、ちょっと珍しいところで「串刺し刑」のシーンがあります。血で真っ赤に染まった木の杭をティルトアップしていくと、尻からブッ刺されている腰布一枚のコサック兵が。しかもまだ絶命していないの。うん、映画でこーゆー串刺し刑を見たのは、私は初めてかも。

あとまあ、ほんの一瞬で、しかもロングショットですが、罪人が村の広場の晒し台に、首と手を枷で固定されて晒されているシーンがあります。着衣だけど(笑)。これも両盤共通。

日本盤には、絞首刑に処された死体が吊り下がっているシーンがありますが、ポーランド盤では、馬の背に乗せて絞首刑を実行するシーンもあり(西部劇なんかで見るアレと同じ)、吊り下がった死体のシーンもあちこちに増えて4倍増くらい。

それとね、これはポーランド盤だけなんですが、男のチ××とキ××マが見えるシーンがあってビックリ。『クオ・ヴァディス』のときに、女性の乳首を男が唇に挟む描写がテレビでオッケーなのに驚いた私ですが、いやいや、まだまだ甘かった(笑)。

しかしこんなことで驚いていると、改めて日本というのは、表現面では文化的後進国だと痛感しますなあ。

やれやれ。

| THE レジェンド -伝説の勇者- [DVD] 価格:¥ 500(税込) 発売日:2011-11-21 |

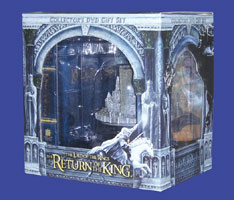

『王の帰還』ギフトボックス

予約していた『ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還』スペシャル・エクステンデッド・バージョンのギフトボックスが、昨日到着。

そして今日は私の誕生日なんで、まあ自分から自分へのプレゼントってことで。ハッピー・バースデー・トゥーミー(笑)。ミナス・ティリスの模型が、何だかプチケーキのようだ。外箱がちょっとひしゃげていたのは悲しいけど。

しかし、ちょうど現在、締め切り前の修羅場真っ最中なので、見る暇がない。うががが。

「DVDを見たいかもしれない。眠りたいかもしれない。しかしそれは今日ではない! 今日は仕事をする日だ! うぉ〜!!!」(ウロ覚え)……ってなわけで、シコシコお仕事中です(笑)。

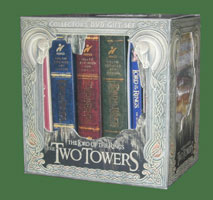

でも、とりあえず開封して、中身を移し替え。

ちょうど『二つの塔』のギフトボックスに付いていた予備のボックスがあるので、その中に『旅の仲間』『二つの塔』『王の帰還』それぞれの劇場公開版DVDとエクステンデッド版DVDを入れ、『二つの塔』オマケのゴラムDVDと『王の帰還』オマケのシンフォニーDVDを入れたら、上手くきっちり収まっていい感じ(笑)。

『レッドナイト』

![レッドナイト [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51188K7HBWL._SL160_.jpg) |

『レッドナイト』(2003)エレーヌ・アンジェル Rencontre Avec Le Dragon (2003) Helene Angel |

劇場未公開のフランス映画。これは意外に拾いものでした。

とはいえ、パッケージ記載の「十字軍遠征で伝説となった孤高の戦士“レッドナイト”の熱く激しい戦い!!」とゆーアオリ文句から、エピックやスペクタクル、アドベンチャー系を期待すると、拍子抜けすること間違いなし。そういった意味での見所は、全くなし。血湧き肉躍る冒険や、派手な合戦シーンなんかを期待して見たら、観賞後は間違いなく「何じゃこりゃぁ!」となります(笑)。

にも関わらずこれは、「クッソ〜、騙された、金返せ!」ではなく、「おやおや、意外にめっけもんじゃん?」って感じの映画なんですよ。

物語の外枠は、いちおうファンタジー系の騎士物語を踏襲しています。

友人を「紅の竜」の炎の中から救い出したことによって、不死の英雄となった騎士レッド・ナイト。レッド・ナイトに憧れ、従者となる孤児の少年。この二人の「探求の旅」に、妻を殺されたことにより、夜ごと猪に変身する宿命を背負った勇士とか、女たらしでお尋ね者の詩人とか、詩人に恋する修道院の尼僧とか、レッド・ナイトの宿敵騎士といった、なかなか魅力的な面々が絡んでくる。

ただこの「探求」というのが、その形こそあちらこちらの「場所」を訪れる「旅」ではあるものの、実際は「内面の探求」だというところがミソ。

主人公のレッド・ナイトは「伝説」を身に纏った存在として登場し、その周囲には数々の謎がある。旅を通じて、謎は次第に解き明かされていきますが、そのことによって「伝説」は解体されていく。つまり、ファンタジー系の騎士物語といった、定型化されたエピックやファンタジーのフォーマットは崩れていき、代わりに個々の人物の内面が浮かび上がってくる……という仕掛けになっている。

まあ、それだけで終わっていたら、私もさほどの興味は惹かれませんが、実はこの映画の場合、最後の最後にもう一つ仕掛けがありまして。

こうして最終的に完全に解体された「伝説」は、実はそうやって解体されたことによって、逆に新たな「伝説」として再生するんですな。その手際の鮮やかさに、個人的にかなりグッときまして、好感度もアップ。

いやぁ、好きだなぁ、こーゆーオチ。

あ、因みに物語自体は、別に難解でも何でもありません。フツーに面白いオハナシ。ただ、エピック的なカタルシスとは無縁だ、というだけで。

視覚面も、そういった構造に上手く追従していて、なかなか見応えがあります。

冒頭で、いきなり大胆な色彩設計に目を奪われるものの、それ以降の序盤では、ヴィジュアル面でのエキセントリックさはさほどない。ただ、構図は絵画的にバッチリ決まっているし、何となく神秘感も漂う、例えて言えば、ブアマンの『エクスカリバー』の後半(パルジファルの聖杯探求のくだり)のような雰囲気です。

旅が始まり、謎めいた要素が次々と提示されていく中盤は、大自然の中や遺跡めいた建造物の中に、慨然のものから微妙にずらしてあるような、ちょっと凝った衣装を纏った人物が配置されるという具合に、エキセントリックさが若干増してくる。ここいらへんは、パゾリーニの『王女メディア』『アポロンの地獄』や、ホドロフスキーの『エル・トポ』を、もっと軽くしたような感じ。

そして、クライマックスに相当する旅の終焉地になると、エキセントリックさは更に増して、フェリーニの『サテリコン』のような、諧謔味や祝祭的な雰囲気も加わってくる。

大仕掛けなセットがないので、美術を楽しむという意味では、衣装やちょっとした小道具に留まってしまうのは少し残念ですが、それらの中に明らかに日本文化からの引用が見られることとか、或いは、それらを計算された構図で自然の中に配置することで、異質感と象徴性を帯びた絵を作り上げるといったセンスなどは、小粒ながらも見所はいろいろ。

役者は、レッド・ナイト役でダニエル・オートゥイユという大物(ですよね? フランス映画はいまいち疎いので自信なし)も出ていますが、基本的にどの役柄も寓意的な記号という側面が強いので、演技云々はあまり印象に残りません。

それより、メインも脇役も全部含めて、顔や体つきに記号的に強烈な個性が乏しいのが惜しい。それこそ前述のパゾリーニやホドロフスキーやフェリーニや、あるいは『薔薇の名前』あたりと比較しても、登場人物がごく当たり前の外見の面々なので、どうしても「濃さ」に欠ける印象。

まあ、真っ当な意味では、ラウル役のセルジ・ロペスという熊さんは、なかなか可愛くはありましたが(笑)。

つまり、この映画は史劇やアドベンチャー系のような売られ方をしていますが、実質は、アート系(あんまり好きな言い方じゃないですけど)映画のファンにアピールしうるような、そんな内容なんですな。上で例に挙げたような映画がお好きなかたでしたら、満足度の大小は別としても、それなりに楽しめると思います。

もしこの映画を、あまり予備知識なしで単館上映かなにかで見ていたら、後々になってもちょっと尾を引くような「何となく忘れられない映画」になっていそう。で、内容を忘れた頃になって、「ああ、もう一回見たいなあ」なんて思ったり。

個人的に例えると、アルゼンチン映画の『南東から来た男』とか、ニュージーランド映画の『ビジル』とか、ロシア映画の『スタフ王の野蛮な狩り』とか、スレイマン・シセの『ひかり』とか、デッド・カン・ダンスのリサ・ジェラルドが出ていた『月の子ども』とか、そこいらへんの映画に仲間入りしていたかも(笑)。

ただ、こうして本質と異なるような売り方をされてしまうと、その売り方で食いついた観客は失望しか得られないでしょうね。逆に、こういった映画を求めている観客には、この売り方では届かないわけで。

まあ、「興業」や「商品」を売るためという、それなりの理由があるのは判りますけどね。でも目先ではなく長い目で見ると、結局はどちらにとっても不幸な結果しか生まれないわけで。

残念なことです。