「闘将スパルタカス (Il figlio di Spartacus)」サントラ

セルジオ・コルブッチ監督、スティーヴ・リーヴス主演の「闘将スパルタカス」のサントラCD。映画の内容については、前にここで紹介しました。

音楽はピエロ・ピッチオーニ。復刻サントラで有名なDIGITMOVIESから出ている、ソード&サンダル映画サントラ集 “The Italian Peplum Original Soundtrack Anthology” シリーズ、第四弾。これで、このシリーズのリーヴス主演映画のサントラは二枚目。うふふ、この調子でもっと出してくれぃ(笑)。

リフレインしながらじわじわと盛り上がっていくストリングスに、勇壮に吹き鳴らされるホーンが重なり、ティンパニがダダダダ〜ッと加わって盛り上がっていくテーマ曲は、スペクタクル系の壮大さと、西洋チャンバラ的軽快さが上手い具合にブレンドされていて、なかなかいい感じ。いかにもヒーロー映画といった趣が、気分を高めてくれます。

スローテンポな曲や、宴会シーンの音楽などで顔を出す、民族楽器を使ったいかにも西洋史劇的なエキゾ風楽曲も、かなり魅力的です。反面、ウットリ系のスウィート成分や、ロマンティック成分は控えめ。

ピクチャー・ディスクで、CD盤面には上半身裸のリーヴス様がデ〜ンと。8ページあるブックレットはフルカラーですが、おそらくほとんどはDVDからのキャプチャ画像っぽい。その他は、人着された当時の宣材スチル一点、公開当時のアメリカやイタリアのポスター画像、スペイン盤DVDのジャケなんかが載ってます。

「闘将スパルタカス」サントラ(amazon.co.jp)

この “The Italian Peplum Original Soundtrack Anthology” シリーズ、前にここで第一弾の「ヘラクレス/ヘラクレスの逆襲」を紹介しましたが、第二弾でジュリアーノ・ジェンマ主演の「タイタンの逆襲 (Arrivano i titani)」、第三弾でジュゼッペ・ヴァリ主演の "Roma contro Roma (War of the zombies)"

が既に発売されています。でも、私は映画を未見なのでスルー。

「ヘラクレス 魔界の死闘 (Ercole al centro della terra)」サントラ

マリオ・バーヴァ監督、レジ・パーク主演の「ヘラクレス 魔界の死闘」のサントラ。映画については、前にちょっとここで触れました。

音楽はアルマンド・トロヴァヨーリ。以前、渋谷系とかが流行ったときに持て囃されましたが、このサントラはそーゆーヒップ系じゃないです。これもDIGITMOVIESからの復刻なんですが、”The Italian Peplum Original Soundtrack Anthology” シリーズではなく、バーヴァ監督映画のサントラ・シリーズの第五弾として発売されています。

映画が「ソード&サンダル映画 meets ホラー映画」という変わり種なので、音の方もまさにそんな感じ。基本はホラー系で、不安感を煽る怪しい旋律、不協和音、パーカッション群の乱打、ストリングスのトレモロなどで、じわじわと不気味感を煽ってくるんですが、たまにホーンによるスペクタクル系の壮大&勇壮なモチーフや、木管やハープによるエレガントでロマンティックなモチーフが顔を出したりして、でもまたすぐにホラー系に戻る……ってな調子で、何とも不思議な感じ。

幾度も顔を出す、低音のピアノやティンパニによるリフに、怪しい電子音やストリングスが重なり、ホーンが高らかに吹き鳴らされるメイン・モチーフは、不気味かっこよくて、けっこうクセになります。

情緒的だったりエモーショナルだったりする要素は希薄ですが、現代音楽的な面白さがあり、雰囲気的にはジェリー・ゴールドスミスの「猿の惑星」のスコアとかに近い感じ。

12ページのブックレットは、各国版ポスター、スチル写真などがたっぷり。う〜ん、やっぱりレジ・パークは、筋量たっぷりのいい身体してるなぁ(笑)。盤面もカラーのピクチャー・ディスク使用。

「ヘラクレス 魔界の死闘」サントラ(amazon.co.jp)

「映画」カテゴリーアーカイブ

ゴードン・スコット追悼

去る4月30日、ターザン映画やソード&サンダル映画でお馴染みの、ゴードン・スコットが亡くなりました。このブログでも何度か書きましたが、個人的に好きな俳優さんでした。享年80歳。合掌。

ということで、追悼を兼ねて現在入手可能なゴードン・スコット主演映画のDVDを並べてみました。残念ながら日本盤はありませんが……。

“Tarzan and the Trappers” (1958)

ターザン役者として有名なスコットだけど、DVD化されているのは、おそらくまだこの一作だけ。日本未公開らしく、邦題も見つかりませんでした。

写真左はバスター・クラブ主演の『蛮勇タルザン』”Tarzan the Fearlee” (1933) とのカップリングのアメリカ盤。

右は、同じくバスター・クラブ版と、エルモ・リンカーン主演の『ターザン』”Tarzan of the Apes” (1918)、ハーマン・ブリックス(ブルース・ベネット)主演の『鉄腕ターザン』”Tarzan and the Green Goddess” (1938)(クリフハンガー・シリアル『ターザンの新冒険』”New Adventures of Tarzan” (1935) の再編集版)、グレン・モリス主演の『大ターザン』”Tarzan’s Revenge” (1938) がカップリングされた二枚組。アメリカ盤。

画質はどれも「古かろう、安かろう、悪かろう」の、似たり寄ったりです。

因みに、エルモ・リンカーンのやつとグレン・モリスのやつは、日本盤DVDも出てます。特にグレン・モリスの『大ターザン』は380円と安価なので、ターザン好きならぜひゲットしておきたいところ。(ここで買えます)

『逆襲!大平原』”Romolo e Remo” (1961)

スティーヴ・リーヴスと共演した、ローマ建国神話ネタのスペクタクル映画、フランス盤。前にここで紹介しました。DVDは、ドイツ盤とスペイン盤も出ていますが、持っていないので内容は未確認。

“Maciste alla corte del Gran Khan” (1961)

これもここで紹介済み。「マチステ中国に行く」といったキワモノ系ネタにも関わらず、けっこう見応えのある良作。アメリカ盤。

“Il Gladiatore di Roma” (1962)

これまたここで紹介済み。責め場好きなら、これがマスト。イタリア盤。

“Goliath e la schiava ribelle” (1963)

アレクサンダー大王に協力して、ペルシャの暴君を滅ぼす冒険活劇。スコット君自身の脱ぎ場や責め場はありませんが、筋肉美は黒人ボディービルダーのサージ・ヌブレットが見せてくれます。あと、共演のミンモ・パルマーラが、普段はまったくイケない私ですが、この映画だとヒゲ&胸毛&露出度高めの衣装というトリプルコンボで、かなりセクシーでイケてます。ジョルジュ・マルシャル主演のソード&サンダル映画とのカップリング。ドイツ盤。ノートリミングで画質も極めて良好。

“Ercole contro Molock” (1963)

邪教の生贄の美女を救い、暴君を倒して民衆を解放する系の、アクション・スペクタクル。ボンデージはあるけど、責めと脱ぎはなし。犬みたいな鉄仮面のモロク神と、髪を振り乱して太鼓を叩く半裸の美人巫女集団絡みのシーンが、サイケなホラー・テイストでちょっと面白いです。ドイツ盤。ノートリミングだけど画質はイマイチ。

“Il Colosso di Roma” (1964)

ローマもの。ローマ軍人スタイルのスコット君、なかなかコスチュームが決まってカッコイイです。ビリビリに破けたチュニック&血まみれで、岩山の丸木橋を渡るシーンがセクシー。炎の中に自ら手を差し入れて苦痛に耐える、なんてシーンもあり。脱ぎ場はなし。左がドイツ盤、右がアメリカ盤。

アメリカ盤はワイドスクリーン・エディションと謳っていますが、これは一度テレビサイズにトリミングされたものを、更に上下にマスクをかけたインチキワイド。画質も、マスターは8ミリですかってなくらいのザッラザラ。リチャード・ハリソンのグラディエーター映画とのカップリング盤。

ドイツ盤は、オマケは何もないけれど、ノートリミングで画質も佳良。

“Coriolano: eroe senza patria” (1964)

ローマもの。ジャケはグラディエーターものみたいですが、こんなシーンはないし、剣闘士も出てきません(笑)。あ、でもスコット君がチュニックをはだけて、酷たらしい古傷を見せるシーンがあったから、もしかしたら元剣闘士の話なのかな。ドイツ盤。ノートリミング、画質はまあまあ。

“Hercules and the Princess of Troy” (1965)

テレビ映画のヘラクレスもの。海の怪獣と闘います。チープだけど、モンスター好きなら楽しめるかも。左がゴードン・ミッチェルの “Atlas in the Land of Cyclops” と、リチャード・ハリソンの “I Giganti di Roma” とのカップリング盤。右がゴードン・ミッチェルの “The Giant of Metropolis” とのカップリング盤。どちらもアメリカ盤。

因みに “The Giant of Metropolis” は、ソード&サンダル meets Sci-Fi の果てしなく安っちい怪作なんですが、キワモノ好きならオススメの逸品。責め場も、怪光線(……に見立てた、ただのスポットライト)とか、ハイテク電撃棒(……に見立てた、木の枝みたいなただの杖)とか、毛むくじゃら侏儒猿人軍団に噛みつかれるとか、見どころ(?)いっぱいです。

その他、ボックスセット系。

”Tarzan and the Trappers” 収録。他の収録作は、ハーマン・ブリックス版とグレン・モリス版のターザンものと、スティーヴ・リーヴス、レジ・パーク、アラン・スティール、ダン・ヴァディス、ロッド・テイラー、ピーター・ラパス、カーク・モリスのソード&サンダル映画。三枚組、アメリカ盤。画質はボロボロ。

”Ercole contro Molock” 収録。その他に、スティーヴ・リーヴス、マーク・フォレスト、ミッキー・ハージティ、ダン・ヴァディスのソード&サンダル映画が7本収録された4枚組。アメリカ盤。トリミング版ですが画質は佳良。

ここで紹介済み。

オマケの珍盤。

これはスティーヴ・リーヴスの『怪傑白魔』のDVDなんだけど、なぜかジャケ写がゴードン・スコットっつーシロモノ(笑)。リーヴス君は遠慮がちに、下の方に小さく横たわってます(笑)。

アジアン・クイア・フィルム&ビデオ・フェスティバル・イン・ジャパン2007のご案内

今度の土曜日、4/14(金)から4/20(金)までの一週間、下北沢で、第一回アジアン・クイア映画祭が開催されます。日本、韓国、台湾、香港、中国、タイ、イスラエル、インドネシア、フィリピンなど、12か国から集められたクイア映画が29作品上映。

これらの上映作品、特に短編作品は、ソフト化される機会も少ないと思うので、それらをまとめて鑑賞できるのは、またとないチャンスです。また、映画祭としても第一回ということなので、応援の意味でも、ぜひ一人でも多く見に行って欲しいです。

事前に見た作品がないので(前にもご案内はいただいていたんですが、ちょうどフランス行き&その反動の締め切りラッシュで、何もできない時期だったので)、オススメ作品とかは言えないんですけど、そこいらへんは映画祭のサイトで内容をチェックして、自分なりに狙いをつけてみてください。個人的には、イスラエルの作品やアニメーションなどが上映される「アジアン・ボーイズ短編集2」が気になる。

人気作には、そろそろチケット完売のものもある様子です。予約はお早めに。

映画祭の公式サイトはこちら。

最近よく聴いているCD

ここのところずっと「ノスタルジックなモチーフのストリングス曲を聴きたい気分」が続行中。で、そーなると映画のサントラってのがなかなか便利で、そんな中から比較的近年のものを、ちょいと書き出してみます。

『オリバー・ツイスト』レイチェル・ポートマン

『オリバー・ツイスト』レイチェル・ポートマン

ロマン・ポランスキー監督の2005年版。

正直言って映画そのものは、可もなく不可もなくといった感じで、絵的にはキレイだし、見ている間はそこそこ面白かったにも関わらず、見終わった後は不思議と印象が薄い。で、一番記憶に残ったのが、ベン・キングズレーがベン・キングズレーだとぜんぜん判らなかった化けっぷり(笑)と、劇判で頻出する「♪き〜てきいっせい、しんばしを〜」みたいなメロディーのメイン・モチーフ。

改めてCDで聴いてみると、メイン・モチーフが「鉄道唱歌」を連想させるのは出だしだけで、全体を通して聴くと、それほど似てもいなかった(笑)。とはいえ、昔の唱歌や童謡に通じるような、親しみやすく覚えやすいメロディーなことは確かで、どこかノスタルジックな香りが漂う、かなり好みの曲。

で、このモチーフがメジャーになったりマイナーになったりして、あちこちで変奏されていきます。例えば、基調がメジャーの一曲目 “Streets Of London” は、明るい希望や拡がる風景などをイメージさせるのに対して、マイナーの二曲目 “The Road To The Workhouse” は、哀愁や艱難辛苦の予感を孕んでいる。その表情の変わり方が実に自然で、懐の深いメロディーだなぁと感心。

フォーク/トラッド味はないですが、ノスタルジックな童謡風という点で、聴きたかった雰囲気にマッチしていて、お気に入り。

『オリバー・ツイスト』(サントラ/日本盤)

『オリバー・ツイスト』(サントラ/輸入盤)

日本盤と輸入盤ではジャケットが違います。あたしゃ、輸入盤の方が好みだったので、そっちを購入。

『ケリー・ザ・ギャング』クラウス・バデルト

『ケリー・ザ・ギャング』クラウス・バデルト

グレゴール・ジョーダン監督の2003年作。

ヒース・レジャー主演、オーランド・ブルーム共演にも関わらず、日本では劇場未公開。ただ、DVDは発売されていて、私もそれで鑑賞。オーストラリアの開拓時代、被差別民だったアイルランド系流刑囚の息子ネッド・ケリーとその兄弟たちが、周囲からの差別と偏見によって追い込まれていき、否応なく無法者となっていく内容の映画です。悲劇的な話ではありますが、面白いし見応えもあります。

でもまぁ、私はけっこうヒース・レジャーが好きなので、その贔屓目もありますが(笑)。声がいいんだよね〜、この人。加えてこの映画では、後半ヒゲモジャだし(笑)。ヒース・レジャーかジェイク・ギレンホールか、どっちか選べと言われたら、あたしゃ問答無用でヒース派……って、別にここで『ブロークバック・マウンテン』を持ち出す必要もないし、誰もテメーなんかにゃ選ばれたかねーよって感じでしょうが(笑)。

雄大で感傷的なメロディーを奏でるストリングスに、ワールド・ミュージック系の女声コーラス……とくると、最近の史劇映画の劇判のお約束で、新味はさほどないですが、映画の内容がアイルランド系移民の話なので、ケルティック・トラッド風味が多いのが嬉しいところ。むせび泣くようなティン・ホイッスルや爪弾かれるハープの音色は、やはりどこかノスタルジックで心の琴線を擽られます。

バーナード・ファニングという人が歌っている二つの挿入歌、ネッド・ケリーへのラメントのようなフォーク調の “Shelter For My Soul” と、囚人移民を歌ったトラッド曲 “Moreton Bay” も、どちらも佳良。特に、後者はお気に入り。

『ケリー・ザ・ギャング』(サントラ/輸入盤)

『ケリー・ザ・ギャング』(DVD)

『アメリカン・アウトロー』トレヴァー・ラビン

『アメリカン・アウトロー』トレヴァー・ラビン

レス・メイフィールド監督、コリン・ファレル主演の2001年作。

南北戦争後、負け組となってしまった南軍兵士にして南部の農夫ジェシー・ジェームズとその仲間が、北部の圧政によって追い込まれ、無法者になっていく映画……と、構造的には前述の『ケリー・ザ・ギャング』と似ているんですが、重厚な悲劇だった『ケリー・ザ・ギャング』とは異なり、こちらは徹底してユーモア風味の軽〜い痛快アクション作。めっぽう楽しく、後味もハッピー。これはこれで悪くない。

うちの相棒は、この映画のコリン・ファレルが「珍しく情けなくない」と喜んでおりましたが、あたしゃ情けないコリン・ファレルが可愛くて好きなので、そーゆー意味ではちょいと物足りない(笑)。こんなかっこいい役より、もっとヘナチョコな役のときの方が好き(笑)。つい先日も『イノセント・ラブ』ってのを見て、山だしのコリン・ファレルが都会のオネーサンに筆おろしして貰い、童貞喪失して泣き出しちゃう姿が、もーこなくそかわいくって、かいぐりかいぐりしてやりたくなった(笑)。

音楽の方は、史劇調の重厚さと、アクション映画風の威勢の良さに、更にカントリー調の明るさと泣きが、上手いことブレンドされている感じ。ただ、ロック調のエレキギターが顔を出したりするあたりは、好みが分かれるかも知れません。クイーンの『フラッシュ・ゴードン』とまではいかないまでも、TOTOの『砂の惑星』くらいの感じです。

話は逸れますが、あたしゃイエスのせいで、トレヴァー・ラビンとトレヴァー・ホーンがいっつもコンガラガッちゃいます(笑)。今回もサントラのトラヴァー・ラビンという名前を見て「あ、バグルス→イエスの人か」とか思ったんですが、調べてみたらそれはトレヴァー・ホーンの方だった(笑)。

で、このサントラでは、前述したような要素がブレンドされた “Perfect Outlaws” って曲が一番のお気に入り。

『アメリカン・アウトロー』(サントラ/輸入盤)

『アメリカン・アウトロー』(DVD)

『300(スリーハンドレッド)』日本語サイトオープン

前にここで、「もうガチで楽しみにしてるんだが……ちゃんと公開してくれるんでしょうね?」と書いた、フランク・ミラー原作、ザック・スナイダー監督、ジェラルド・バトラー主演の『300』ですが、無事に「2007年初夏ロードショー!」とのことで、日本語サイトがオープンしていました。

前にここで、「もうガチで楽しみにしてるんだが……ちゃんと公開してくれるんでしょうね?」と書いた、フランク・ミラー原作、ザック・スナイダー監督、ジェラルド・バトラー主演の『300』ですが、無事に「2007年初夏ロードショー!」とのことで、日本語サイトがオープンしていました。

これでホッと一安心(笑)。

さっそくサイトからステキ壁紙をダウンロードして、デスクトップ・ピクチャに設定してみました。左上の画像がそれ。クリックすると、ちょっと大きくなります。

……うふん、なかなかいい感じ。いつものスティーヴ・リーヴス様には少しお休みいただいて、しばらくこっちに浮気しようかな(笑)。

テルモピュライの戦いの映画というと、過去にも『スパルタ総攻撃』(”The 300 Spartans”/1962年/ルドルフ・マテ監督)があります。

これは私も、ちょっと前に日本盤DVDが出て初めて見たんですが、いささか地味ではあるものの、真面目に作られた佳品という印象でした。

正直、俳優にはあまり華はないし、スパルタ軍の格好とかも、古代ギリシャというよりはローマ風に見えるとか、気になる部分もあるんですけどね。でも、風景のスケール感や軍勢の物量感なんかは決して悪くないし、舞台やタイムスパンを拡げすぎないモノガタリは、娯楽作的に骨太で手堅い。マノス・ハジダキスによるちょっとエキゾチックなスコアも、ムード演出に一役買っている感じ。

史劇好き、男のドラマ好きなら、見て損はないと思うので、よろしかったらご覧あれ。

『スパルタ総攻撃』DVD(amazon.co.jp)

さて、今度の『300』は、どんな感じになるのかな。

予告編を見る限りでは、けっこうパンキッシュな感じですけどね、楽しみ楽しみ。

『敵中横断三百里』

ここんところ何故か「古い邦画が見たい」モードに取り憑かれていて、レンタル屋に行っては「あ、これ見たことねーや」ってヤツを借りてきては見ているんですが、これもその中の一本。

原作は、戦前の「少年倶楽部」誌で連載され絶大な人気を誇った、山中峯太郎の軍次冒険小説。

山中峯太郎という名前には、私は過去二度ほど出会っていて、まずは中高生の頃にSFや秘境探検小説などに熱中していたときに、日本の冒険小説史の一環として、南洋一郎なんかと一緒に知ったのが最初。次に、大学から社会人にかけて、日本の過去の挿絵文化に熱中していたときに、樺島勝一や伊藤彦造なんかと一緒に知ったのが二度目。以来、この作家の作品には、何となく憧れがあります。

しかし、似たようなパターンで興味を持った、久生十蘭や橘外男や香山滋や小栗虫太郎なんかは、割とすぐに文庫本やら選集やらを見つけて読むことができたんですが、この山中峯太郎は、少年小説ということが災いしてか、入手しやすい形での復刊等に出会えず、未だに読む機会を逸したままで、これは南洋一郎も同様です。加えて山中峯太郎の場合、代表作とされる『敵中横断三百里』や『亜細亜の曙』といった小説が、第二次世界大戦後のパラダイム・シフトによって、ニュートラルに評価されることが難しくなったせいもあるのかな、なんて、未読ながら勝手に想像してたり。『亜細亜の曙』なんて、森川久美の『蘇州夜曲』の元ネタがこれだなんて聞いた覚えがあるので、特に読んでみたいんですけどね。

そんなこんなでこの『敵中横断三百里』は、自分にとって「名のみぞ知る名作」だったので、ホクホクと喜んで借りてきた次第。因みにこれ、脚本が黒澤明で、DVDのパッケージ表面には監督の名前も主演俳優の名前も入っていないのに、「黒澤明 脚本」って文字は大きく入っていて、レンタル屋の棚でも黒澤明のコーナーにありました(笑)。

お話は日露戦争末期、兵力が限界にきていた日本軍の、起死回生の総攻撃を勝利に導くに至った、六人の斥候兵の物語。彼らは、ロシア軍の集結地がいずこかをさぐるため、全員の無事生還は難しいことを覚悟の上で、敵の陣中深く騎馬で潜入する。なるほど、戦前の少年が熱狂しただけあって、モノガタリはすこぶるつきで面白い。アクションありサスペンスありの冒険譚が、時に静かで情緒的な情景も挟みながら、よどみなく手堅い演出で進行していく。うん、こりゃあ、少年の夢であるヒロイズムは擽られるわな。

ただ、手堅すぎるような面もあって、もうちょっとエモーショナルな部分があってもいいかな、とも思います。絶望的な包囲網から、隊を分散して突破するあたりはすごく良いんだけど、その後の敵陣突破から帰投に至るくだりは、もう少し高揚感が欲しかった。あと、締めに入る奉天の会戦のシーンも、見せ方がスペクタクル的に中途半端なので、映画としての幕切れが、いまいち締まりが悪い感じがして残念。反面、感傷や悲壮感が過度に強調されることがないのは、これはなかなか好ましいんですけどね。情緒過多の戦争映画は、個人的に好きではないので。

画面づくりの方は、北海道ロケをしたという風景のスケール感とか、ワイド画面を存分に生かしていて、文句なしに素晴らしいです。広大な雪原を騎馬で失踪する斥候隊なんて、それだけでも絵になるカッコ良さ。セットや美術も良く、日本軍の司令部も馬賊のアジトも田舎の農村も、全景から細部に至るまで見応え充分。ロシア軍の鉄道拠点である鉄嶺の全景とかも、雰囲気もスケール感もたっぷりで目を見張らされたし、敵軍の騎馬隊などの物量感も、なかなかもの。

ただ、尺が83分と決して長くないので、進行はスムーズでスピーディな反面、ちょいと溜めが乏しいし、深みにも欠けるという物足りなさもあり。画面に物量感やスケール感があるわりには、映画自体には意外と大作感がないんですな。小粒な娯楽作ってのもいいけど、題材の面白さと魅力的な絵作りゆえに、どうせなら2時間くらい使って、もっとじっくり見せて欲しかったという気はします。

役者さんは、女性は一人も出てこないという潔さで、登場人物はいかつい(もしくはむさい)軍人ばっかなんですが、まあ皆さん背筋がビシッと伸びて姿勢も良く、所作もキビキビとカッコイイこと! それと、明治時代の軍人さんですから、おヒゲさんが多いのも私的には嬉しい(笑)。

あと、セリフがいかにも軍人っぽい文語調や漢語調で、これまたカッコ良さにシビれちゃいます(笑)。「君を鞭撻せんがための一言と察してくれ!」なんてセリフ、一度でいいから、日常生活で使ってみたいもんです。……って、いつどこで誰に言うんだよ、って感じですが(笑)。

斥候隊の六人の俳優さんは、正直なところ私にはあまり馴染みがない面々で、見覚えがあるのは高松英郎くらいでしたが、ここいらへんはこういった映画にリアルタイムで親しんできた相棒が、「この人は、若尾文子の相手役とかを良くやってたんだよ」とか「この人は元水泳選手で、和製ターザンもやったんだよ」とか、横でオーディオ・コメンタリーしてくれました(笑)。

菅原謙二演ずる主人公の建川斥候隊長は、いかにも少年小説の主人公に相応しく、冷静沈着、文武両道、中国語にもロシア語にも堪能なスーパー・ヒーローなんですが、ちょいとスーパーぶりが災いして、キャラクターとしては影が薄い感もあり。

五人の隊員たちは、隊長の右腕で自分の馬をこよなく愛する豊吉隊員(北原義郎)と、隊長を心から慕う新兵の沼田上等兵(石井竜一)は、けっこう印象に残るしキャラも良く立っているんですが、その他の三人の影が薄い。いちおうそれぞれ、連隊一の乗馬の名手とか連隊一の食いしん坊とか、キャラクター付けはされているんですが、いまいちそれが生きていない。もっと、各人満遍なく見せ所があれば良かったのに。他の登場人物も、前半に登場する馬賊の首領(に収まっている日本軍人)とかは良いんだけど、斥候隊の消息を案じる本部の人々とかは、キャラクターの役割としての魅力はあるものの、プラスアルファの人間的魅力までには至らない感じ。

ここいらへんも、やはり前述した尺の短さの弊害のような気がするので、やっぱりここはもっと長くして欲しかったなぁ。

とはいうものの、そういった無い物ねだりを除けば、前述のように内容的にも絵的にも魅力タップリだし、あちこち私の好みのツボは押されまくりだったので、個人的にはかなり気に入っちゃいました、この映画。

『日露戦争勝利の秘史 敵中横断三百里』DVD(amazon.co.jp)

さて、ちょっと余談。

この映画で描かれているような、男だけの社会における男同士の友愛、すなわち、ホモソーシャル的なリレーションシップに対しては、私自身はそれほどファンタジーを抱いていないつもりでした。それどころか、そういったホモソーシャル関係の延長線上に、ホモセクシュアルを位置付けるタイプの発想、一例を挙げると、「この、女性が入り込む余地のない男同士の親密な友情には、どこかホモセクシュアルめいた危うい匂いが……云々」とかいった論調には、私は否定的です。

で、そんな私なんですが、この映画で一カ所、ちょいと胸がときめいちゃったところがありまして(笑)。

映画の前半、斥候隊一行が馬賊の元に身を寄せた際、馬賊の首領が建川斥候隊長に対して、部下の一人である野田隊員(演じるのは和製ターザン役者の浜口善博)のことを、彼がいないところで「良く気が付く」と褒めます。それに対して建川隊長は、ごく自然に「女だったら女房に貰いたいくらいですよ」と返すんですな。ここでときめいちゃった(笑)。ああ、自分の中にも、ホモソーシャル的なリレーションシップの中に、ホモセクシュアル的な幻想を見るファンタジーがあったのか、と、変なところで自己再発見してしまった気分になった(笑)。

で、その後更に追い打ちをかけるようなやり取りまであるんですな。首領と隊長がそんな会話をしているところに、当の野田隊員が戻ってきて、早速その「良く気が付く」っぷりを見せる。すると首領が「なぁるほど、素敵なおかみさんじゃ」と呵々大笑する。こうなると、見ているこっちの気分は、もう「萌え」の領域に突入(笑)。自分の中に、ホモソーシャル幻想どころか、今度はやおい属性があることまで確認しちゃいました(笑)。

この一連のシーン、ホンモノの腐女子の方々の感想を、ちょっと伺ってみたい気がします(笑)。

“Centurians of Rome”

“Centurians of Rome” (1980) John Christopher

今まで、ソード&サンダル映画のソフトについて、何度か書いてきましたが、今回はちょいと変化球です。

いや、変化球っつーか、これは反則か(笑)。だってこれ、ゲイポルノ史劇だから(笑)。でも、そう言うと何だかキワモノのようですが、あにはからんや、これは私が見た古今東西のゲイ・ポルノ映画の中でも、三本の指に入るマイ・フェイバリット。

とゆーわけで、今回の記事は「エロ」ですから、お嫌な方はパスするように。

ポルノ+史劇というと、有名なのはティント・ブラスの『カリギュラ』ですよね。公開当時は日本でも話題になりましたし、ゴージャスな画面や残酷趣味などの見せ物的な面白さはありましたが、まあ正直なところ、アーティスティックという面でもポルノグラフィックという面でも、どっちつかずの中途半端さで、さほど面白い作品ではない。

理由はいろいろありますが、私にとって最大のそれは、単に豪奢なセットの中で乱交するだけで、エロティックな表現そのものに目を見張るようなものがなかったってことです。そういう意味では、富士見ロマン文庫から邦訳が出た、ノヴェライズの方が面白かった。ペントハウス誌のオーナーにして映画の制作総指揮も努めたボブ・グッチョーネが、映画の仕上がりに不満で手を入れたとは聞きますが、私はティント・ブラスの作品は、そーゆー横槍がないはずの『サロン・キティ』でも退屈だったから、そもそもこの監督とは相性が悪いのかも知れません。

しかし、大金を投じて(『カリギュラ』は46億円らしい)ポルノ映画を撮るってこと自体は、結果はどうあれ、その心意気に拍手したい気持もあります。

さて、そんな『カリギュラ』の向こうを張って……かどうかは判りませんが、その翌年に公開されたのが、この “Centurians of Rome” です。もちろん『カリギュラ』ほど大金がかかっているわけではなく、それでもIMDbのトリビアには「最も高い制作費を投じた(10万ドル近い)ゲイ・フィルム」とあります。

まぁ、いくらゲイポルノとしては破格の予算を投じていても、『カリギュラ』とは桁が二つ違うし、実際の画面もゴージャスには程遠いです。50年代後半から60年代中頃のソード&サンダル映画の、安っちいクラスの作品と比べても、ず〜っとず〜っと貧乏くさい(笑)。

でも、それなりに頑張ってはいて、例えば、何もない野っ原にローマ風の石柱をポツンと置いて、遺跡風の雰囲気を出していたり、建物の外観とかは、どこぞの図書館だか博物館だかにありがちな、ギリシャ・ローマ風のエントランスとかを使って撮っていたり、頑張って史劇らしいムードを出そうという努力や工夫は、充分以上に感じられます。

そして特筆したいのが、この映画は『カリギュラ』と違って、ポルノグラフィーに徹しつつ、なおかつモノガタリとしても面白いんですな。

映画は『スター・ウォーズ』のパロディで始まります。星空を背景に「昔々、ローマからそう遠くない所で……」ってな黄色いテロップが流れる(笑)。で、舞台はローマ郊外らしき野っ原に移り、そこで畑を耕すかなんかしてる仲良し二人組、黒髪にフルフェイスのヒゲのディミトリアス(ジョージ・ペイン)と、ブロンドに口ヒゲのオクタヴィアス(スコルピオ)がメイン・キャラクター。

二人は親戚同士で、オクタヴィアスが税金が払えなくて困っている、みたいなことを会話で説明した後、一休みしようかと昼寝する。ここで見る淫夢が、最初の濡れ場。ロマンティックな音楽……因みにこれ、富田勲の『ダフニスとクロエー』を、おそらく無断で勝手に使ってるんですが(笑)……が流れ、色照明の中、二人のヒゲ男は全裸になって愛を交わす……ってな具合。

そこに百人隊長(エリック・ライアン)が部下と共に馬に乗ってやってくる。「税金払え」と言われ、オクタヴィアスが「金がないから払えない」と答えると、その場で取り押さえられてしまう。百人隊長は、ディミトリアスに空の財布を投げ与えて、「明日までに金を持ってこい」と命令すると、下帯一つの裸にされたオクタヴィアスを縄で縛って、馬で引いて連れて行ってしまう。

連行されたオクタヴィアスは、百人隊長のテントの中で、「美しい、天使のようだ!」とか何とか迫られて、部下と一緒に数人がかりで凌辱されてしまう……ってのが二番目の濡れ場。その夜、ディミトリアスがオクタヴィアスを助けにテントに忍び込む。で、「俺はこいつを始末してから行くから」と、オクタヴィアスを先に逃がして、石を拾って百人隊長を殺そうとするのだが、根が善人なのか実行できない。すると百人隊長が目を覚ましてしまう。

こうして、オクタヴィアスは脱出できるが(因みにこのシーンでは、今度はエルマー・バーンスタインの『十戒』の音楽が……)、ディミトリアスが捕まってしまう。百人隊長はディミトリアスを縛ると、「お前を奴隷に売って、その金を税金にあててやろう」とか言いながら、裸にして身体に悪戯……ってのが、濡れ場じゃないけど三番目のエロ・シーン。

この後、ディミトリアスは奴隷の競り市に出され、そこに来ていた、いかにも退廃メイクなフェミニン系の皇帝の目に留まり、お買い上げ、他の奴隷と一緒に地下牢に繋がれて、マッチョな調教師からセックス調教の開始。いっぽうオクタヴィアスは、ディミトリアスを助けるために、自分を「美しい」と言っていた百人隊長に色仕掛けで近付くが、それをきっかけに二人の間に情が通いはじめる。その頃、調教が終わったディミトリアスは、ついに皇帝の夜伽をするために寝室に連れて行かれ、寝台の柱に縛られ……ってな具合に、話が進みます。

あらすじの紹介が長くなりましたが、こんな感じで、ジャンル・フィクションで期待されるクリシェを上手く使い、同時に要所要所をしっかり濡れ場で押さえつつ、キャラクターの性格や心情も絡めたストーリーをきちんと展開していく。内容も盛り沢山で、凌辱や縛りや鞭打ちもあれば、キスやラブラブや恋愛もあり、モノガタリ的なドンデン返しまである。

ここまでちゃんとした「おはなし」があって、それがエロ・シーンと全く乖離していないのは、ポルノグラフィー的なモノガタリのレベルが極めて高いとゆーことで、もう「お見事!」って感じ。私が本作を、マイ・フェイバリットの一本にあげる、最大の理由がこれ。

それと私の場合、幼少のみぎりから『十戒』やら『ベン・ハー』を見て、映画としての面白さと同時に、性的にもモヤモヤと惹かれていた……って事情もあります。

で、映画を見た後、勝手に頭の中で「アレがあの後、あ〜なってこ〜なって……」ってなHな妄想を繰り広げて、エロい二次創作(笑)をオカズにマスターベーションしたりしてたわけですから、そーなるとこの映画は、もうある種の夢の具現化です。今からもう、20年も前になりますか、知り合いに初めてこの映画の裏ビデオを見せてもらったときは、「ひゃ〜、こんなのがホントにあったの!」と、マジでビックリかつ感激したもんです(笑)。

あとまぁ、やっぱりポルノですからね、俳優陣がイケるかどうかってのも重要なんですが、これまた幸いなことに、私の好みに合致してる。

昔の、まだフィルム撮りだった頃のゲイ・ポルノですから、皆さん今みたいにゴリゴリのマッチョやらビルダーやらってのではないですが、肉体労働系のナチュラルな逞しさで、これはこれでまた良きかな。顔も、メインの三人はいずれも私的にオッケーなタイプだし(特に黒ヒゲのジョージ・ペインの顔は好きだなぁ)、脇でも、ダンジョンの調教師なんかカッコいいし。

不気味系の皇帝陛下も、他の役者とのコントラストが、逆にエロい気分をかき立ててくれるし、役者としてもけっこう見せてくれる。特にラストで見せる表情なんて、『サンセット大通り』のグロリア・スワンソンばり……までいくと褒めすぎだけど、でも、かなりの凄み。

最近制作のゲイ・ポルノでも、こういった史劇風のものってのも、全くないわけじゃないんですが、残念ながらクオリティが、この作品の足下にも及ばないものばかりです。

なんかね、ローマ風の衣装を付けて、それ風のセットでセックスしたりはするものの、キレイにタンニングした肌にビキニ跡がクッキリとついていたり、ラテックスのコンドームを使ってたりすると(まあ、これは仕方ないことではありますが)、興ざめも甚だしい。もちろん、モノガタリなんてあってなきが如しで、コスチューム・プレイではなく、悪い意味での「コスプレ」にしかなっていないんですな。

あと、ハードコアのポルノビデオって、どうしても「結合部分をよく見せる」とかの工夫ゆえに、本来ならば陰になる部分にも照明を当てるから、結果として画面がフラットになりがちだったりします。まあ、上手いスタジオだとそこいらへんも上手くて、二灯三灯使いながらも陰影にはメリハリを付けて、全体も局部も共に見応えある画面作りはしていますが、そーゆー優良スタジオは限られている。

でも、この “Centurians of Rome” は、そこいらへんがけっこう「映画的」なんですな。シーンによっては、オーラルセックスやアナルセックスをしていても、性器や結合部分が完全に影に隠れてしまっていたり、暗すぎて見えないことも多々ある。でも、それがかえってナチュラルな淫靡さを醸し出していたり、エロティックな雰囲気だったり。光と影で画面を作るという意識や、最近のAVでは見られなくなった職人的な技術が、しっかりあるという感じです。

DVDの画質は、もちろん私が以前持っていた裏ビデオ版と比べると、問答無用の良画質ですが、こういうクラシック・ゲイ・ポルノのソフト全般と比べても、かなり佳良です。デジタル補正しているようで、映像はかなりシャープで鮮明。ただ、シャープネスをきつくかけたせいなのか、ちょっと全体的にフィルムの粒状感が目立ってしまったような、ザラザラした感じはあります。

画質のサンプルは……う〜ん、内容が内容なだけに、キャプチャ画像をアップするのは差し控えます(笑)。どんな内容か知りたい人は、Centurians of Rome でGoogleのイメージ検索をすれば、スチル写真やキャプチャ画像が幾つかヒットするので、それを参考にしてください。

ディスクは、プレスではなくDVD-Rですが、フルカラーのピクチャーディスク仕様。メニュー画面あり、チャプター付き。

『キングダム・オブ・ヘブン』ディレクターズカット版

劇場公開時にここで、条件付きながら絶賛したリドリー・スコット監督の『キングダム・オブ・ヘブン』ですが、劇場公開時に削除された本編50分を復活させたディレクターズ・カット版のDVDが、昨年暮れに出たのをお正月のお楽しみにとっておいたんですが……もう大傑作 だった〜!!

劇場公開時にここで、条件付きながら絶賛したリドリー・スコット監督の『キングダム・オブ・ヘブン』ですが、劇場公開時に削除された本編50分を復活させたディレクターズ・カット版のDVDが、昨年暮れに出たのをお正月のお楽しみにとっておいたんですが……もう大傑作 だった〜!!

前回の記事で「多少の瑕瑾」として挙げた気になるポイントは、ことごとくクリアです。

まず、導入部のエピソードの増加が嬉しい。これによって人物の因果関係がクリアになり、同時に主人公バリアンの心情も、より切実なものに感じられます。おかげで、前に書いたような「こちらの感情が置いてきぼりにされてしまう感じ」は、きれいに払拭されました。……まあ、欲を言えば、もっと長くてもいいと思うけど(笑)。エルサレム以前2時間とエルサレム以降3時間で計5時間とか、セルゲイ・ボンダルチュクの『戦争と平和』並みの、全7時間とかでも良くってよ(笑)。

エルサレム以降も、様々なちょっとしたエピソードが追加されて、それによってキャラクターたちの「魅力的ゆえに『もっと見たい』感が強くなるのに、前述の時間不足もあって描き込み不足」といったポイントもクリア。特に、ヒロインのシビラと、劇場版では完全にカットされていたシビラの息子のエピソードの復活は大きい。

劇場版だと、シビラというキャラクターの心情がいまいち掴みにくく、モノガタリへの絡み方にも少々ぎこちなさがあり、同時にバリアンにも、内面の深さに物足りなさを感じる部分がありました。そのせいもあって、ついこの二人の動き方を見ていて「……もうちょっと別の手段もあったんじゃない?」なんて感じてしまう部分もなきにしもあらずだったんですが、前半のバリアンの描写と中盤のシビラの描写が共に増加したことで、それらの瑕瑾や違和感がキレイに払拭されています。

こうして、メインのキャラクター二人にしっかり芯が通ったことと、その他のキャラクターたちも軒並み描写が深くなったことで、基本的に群像劇であるモノガタリが、もう文句なしの内容になった。オマケに、他の美点は前回述べたように数知れずですから、もう怖いモンなしの出来映えです。

しかし、改めて見ても映像の深い美しさには惚れ惚れするので、こーなるとブルーレイ・ディスクの再生環境が欲しくなっちゃうなぁ(笑)。でも、我が家は狭いし、予算もない(笑)。

そうそう、字幕の情報不足って点は、前に通常の劇場公開盤DVDが出たときから、ある部分は改善され、ある部分はそのままでした。例えば、「サラディン」表記はそのままですが(要だけ「サラーフ・アッディーン」に「宗教の救い」というルビがあったか)、New Jerusalemはちゃんと訳されてたり。

DVDソフトとしては、本編のみになってしまったのは、ちと残念。

とゆーのもこの映画は、時代背景の知識がそれなりにあるとないとでは大違いで、まあ、歴史映画ってのは概してそうですが、この映画の場合、扱っているテーマが現代にそのまま通じているものでもあるので、尚更そういう感が強くなる。「遠い昔の、知らない世界の人々のモノガタリ」ではなく、確実に「現在の世界と繋がった世界、繋がった人々のモノガタリ」なんですな。

で、前に発売された「二枚組<特別版>」ってDVDには、特典ディスクにそこいらへんを絡めたドキュメンタリー番組が入っていて、これがそれなりに鑑賞の助けになった。ウチの相棒は、劇場で一緒に見たときは「面白いけど、正直ちょっとピンとこない部分あり」ってな反応だったけど、「二枚組<特別版>」を買って、特典ディスクを先に見て、それから改めて再び本編を見たら「すごい、感動倍増!」ってな反応になったんで。

で、今回の「ディレクターズ・カット版」DVDですが、北米盤には、日本盤にはない特典ディスクが二枚ついているようです。どうやらこれはメイキングらしく、歴史背景の開設があるかどうかは判りませんが、内容はどうあれ、好きな映画だと特典映像も見たくなるのがファンの常(笑)。削られてしまったのは、やっぱり残念。

かと思えば、前の「二枚組<特別版>」には、日本盤オリジナル特典とかで、オーランド・ブルーム来日写真集なる小冊子が付いていたんですが、これがまた「……(苦笑)」ってな感じでねぇ(笑)。来日記者会見とかのプレス用のスナップショットを集めただけのシロモノで、工夫もへったくれもありゃしない内容だった(笑)。『トロイ』のときの、オリジナル・メモパッドとかの方が、実用的なだけまだマシだったかも(笑)。

つくづく、日本盤DVDは不幸な映画です。

ただまあ、歴史背景云々は、『キングダム・オブ・ヘブン 公式完全ガイド』って本がなかなか好著なので、そっちで補完する手もアリ。

まあ、そんなこんなはありますけど、だからって映画の品質に変化があるわけじゃないし、私は劇場公開版も「その年に見た映画のベスト1」でしたが、今回のディレクターズ・カット版で、もう「エバーグリーンの名作!」に昇格。……あ、でもこれ、シビラ役のエヴァ・グリーンと紛らわしいな(笑)。素直に「歴史に残る傑作!」にした方が良かったか(笑)。

『グラディエーター』で史劇ブームの再来の口火をきった監督が、そのブームの終わり(……史劇好きとしては認めたくないけど、終わりっぽいよね、こーゆー大作ブーム)に、これだけの作品を再びモノにしたのは、改めてスゴイ。

さて、今年も何か面白い史劇映画は見られるかな。

とりあえず、フランク・ミラーの『300』は、モノガタリは「スパルタ vs ペルシャ」のテルモピュライの戦い、主演は筋肉増量半裸ヒゲつきのジェラルド・バトラー、他にも裸のマッチョがウジャウジャ、しかも血まみれ、監督はザック・スナイダーってだけで、もうガチで楽しみにしてるんだが……ちゃんと公開してくれるんでしょうね?

『キングダム・オブ・ヘブン』ディレクターズカット版DVD(amazon.co.jp)

年末進行とか『トランスポーター2』とか

年末進行、無事終了。今年の仕事、全て完了。

……とはいえつい数日前に、年明け早々にラフ出しのお仕事が一件入ったので、寝正月ってわけにはいかなさそうですが(笑)。

さて、昨日は仕事あけで久々に家の外に出た(笑)ので、レンタルビデオ屋さんに寄ってみましたところ、『トランスポーター2』が「準新作」落ちしてたので、さっそく借りて相棒と一緒に鑑賞。

で、相棒との会話が以下のごとく。

まず、映画が始まる前。

相「『トランスポーター』って、あれだっけ、最初にビーチでパーティ中に、一族郎党皆殺しにされちゃうヤツ?」

私「ちゃうちゃう、それは『パニッシャー』」

そして、タイトルバックのあたり。

相「ああ、あれか、ボロいアパートに、デブやピアス男と一緒に住むヤツ」

私「それは『パニッシャー』」

そして、主人公が男の子を迎えに行って、車に乗せたあたり。

相「親子かな、あれ、でもこの男の奥さんと子供は、前作で殺されちゃってるよね?」

私「それは『パニッシャー』」

う〜ん、確かに見た時期は近いような気もするけど、混同するほど似てるか? 『トランスポーター』と『パニッシャー』(笑)。

いちおう「トラボルタと『マルホランド・ドライブ』の女が悪役だったのが『パニッシャー』で、平幹次郎みたいな顔した、すっげ〜変テコな髪型の東洋人が悪役だったのが『トランスポーター』」と説明してみました。

まあ、「ヒロインがレベッカ・ローミン・ステイモス(あ、今はステイモスは取れたんだっけ?)が『パニッシャー』で、東洋人がヒロインなのが『トランスポーター』」でもいいんだけど、うちの相棒は、なぜかレベッカ・ローミンとケイト・ベッキンセールがゴッチャになる奇癖の持ち主なので、この説明だと更に事態が悪化しそう(笑)。

ちなみに『パニッシャー』、個人的には大好きな一本でゴザイマス。

で、この説明で納得してくれたのかどうかはともかく、以降の会話では『パニッシャー』の名は出ず、ロシア人科学者を見て、

相「あ、こいつ、また出てるよ」

私「誰だっけ?」

相「ほら、『フロム・ヘル』の御者」

私「あ、そーかそーか」

とか、男の子の母親を見て

私「何か、キャメロン・ディアスが値崩れしたみたいな女じゃない?」

相「自分は一瞬、梅宮アンナに似てると思ったけど、よく見たらそーでもなかった」

とか、まあ他愛のない無害な会話が続きました(笑)。

で、『トランスポーター2』、肝心の映画の中身はどうだったかというと……う〜ん、前作の方が面白かったね(笑)。

ジェイソン・ステイサムの脱ぎ場が減ってるとゆー欠点(笑)を抜きにしても、全体的に大味だったので、ちと残念。

“Maciste en las Minas del Rey Salomon”

“Maciste en las Minas del Rey Salomon” (1964) Piero Regnoli

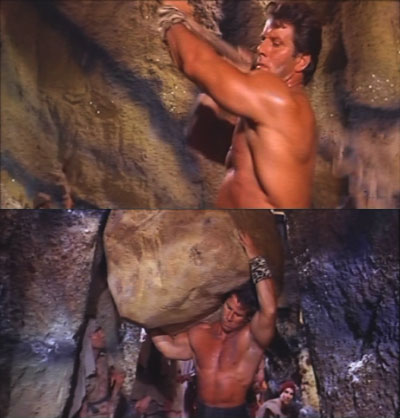

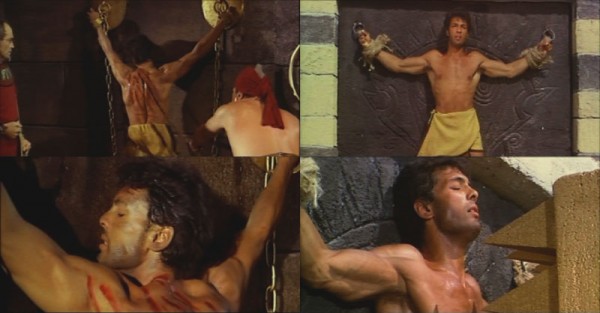

前にここで「責め場がなかななか良い」と書いた、レジ・パーク主演のソード&サンダル映画のスペイン盤DVD。伊語原題”Maciste nelle miniere di re Salomone”、英題”Maciste in King Solomon’s Mines” a.k.a. “Samson in King Solomon’s Mines”。

まあ、お話としては、マチステものは大概そうなんですが、この映画もお手軽この上ない内容。悪人によって国を乗っ取られた王子と王女を助けて、筋肉マンが大暴れ、民衆も味方に付けて悪人どもを退治して、いずこへともなく去っていく……ってだけです。新味やら独創性やらは、ほぼ皆無(笑)。私は基本的に、フィクションの「お約束」ってのは好きですし、自分の作品でも、けっこう意図的にクリシェを援用したりするんですが、しかしここまで「お約束オンリー」ってのも、ちょっとねぇ(笑)。

ただまあ、ソロモン王の宝窟ネタなのでアフリカが舞台だから、お話はともかくとしても、雰囲気は何となくマチステ映画とターザン映画が混じったようで、ちょいと独特です。そういや、ターザン映画っつーと、アメリカでワイズミューラーのターザンBOXの第二弾が出たけど、これ日本盤は出ないんだろうか。期待して待ってるんだけど、リリース情報がない。

この映画には関係ないけど、ソロモン王の宝窟ってネタも、ハガードの小説が大好きなので、ここらで最新技術を使ってマジメな映像版を見てみたいもんです。リチャード・チェンバレン主演のヤツは、コメディタッチでそれなりに楽しめたけど、所詮はインディ・ジョーンズのバッタモンって感じで、ぞくぞくやワクワクはしなかったし。最近もホールマーク製のヤツを見たけど、これはイメージのショボさ演出の外しまくりにガッカリだった。ハガードとかメリットとかの秘境探検小説を、正攻法で映像化してくれないもんかなぁ。でも、PC的に引っかかる要素が多すぎるからダメかなぁ。

話がズレましたが、そういうわけでこの映画、内容的にはさほど見るべきものはないですが、モノガタリの構成そのものは緩急があるし、セットのスケール感なんかも、目を見張るほどではないけれどショボ過ぎもしない、といった感じで、肩の凝らない娯楽作としては、そこそこ手堅い出来です。

でもまあ、私にとっての最大の魅力と言えば、やっぱりレジ・パークの責め場なんですけどね(笑)。ヘラクレスものでは責め場がなくて残念だったから、この映画で責め場があるのは、とっても嬉しい(笑)。

ただ、残念ながら今回、ヒゲがないんですな。この人のご面相って、ヒゲがあればそこそこかっこよく見えるし、時にチャーミングだとも思うんだけど、ヒゲがなくなると、どーにもこーにも……(笑)。

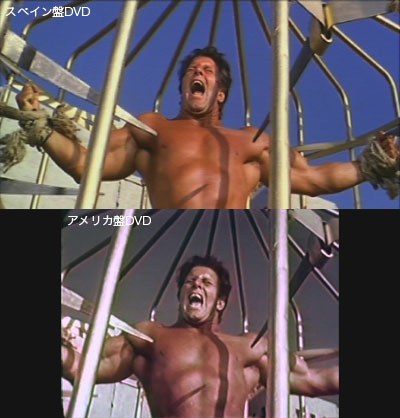

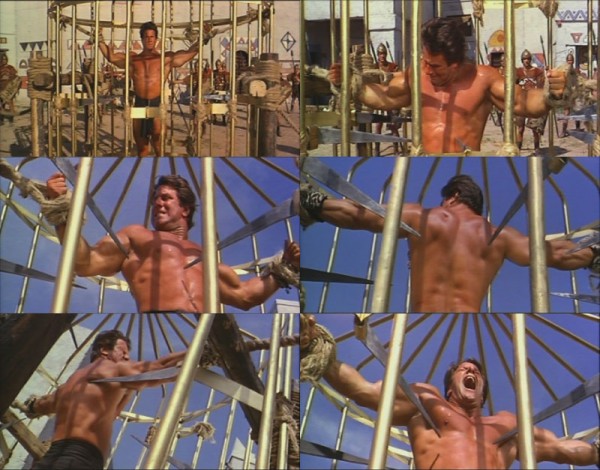

それはそれとして、お目当ての責め場はどういうものかというと、善玉を助けに来たマチステが、網をかぶせられて捕まった後、公衆の面前で鳥カゴみたいな檻に入れられて、両腕を馬裂きにかけられる、ってな内容。

まあ、馬裂きそのものは、これはもうソード&サンダル映画のお約束みたいなもんで、もう何回見たか判らないくらい、しょっちゅう出てくるネタ。ホント、当時のボディビルダー男優って、みんな一度は馬裂きを経験してるんじゃないかってくらい定番(笑)。

ただ、今回の馬裂きは、檻の内側に刃物が突き出していて、引っ張られてバランスを崩すとブッスリってなアレンジが加わっていることと、レジ・パークが実に良く熱演しているということと、更にこのシーンの尺がかなり長く、おまけに様々なアングルと丁寧なカット割りで、他の映画の馬裂きと比べると、かなり見応えがあるし満足度も高い。

ホント、これでヒゲ付きだったら最高だったのに(笑)。

そして馬裂きの後は、マチステ君は催眠術だか魔法の足輪だかのせいで、鉱山労働の奴隷にされちゃいます。責め場ってのとはちょっと違いますが、奴隷とか強制労働とか好きの人なら、ここも嬉しいポイント。

あと、この映画は全般的に、レジ・パークの筋肉美を見せるフェティッシュなカットが多くて、責め場でも強制労働でも怪力発揮シーンでも、かなりのクローズアップで筋肉の動きを舐めるように見せてくれたりするんで、ボディビル好きや筋肉マニアだったら、けっこう楽しめるはず。スティーヴ・リーヴスとミスター・ユニバースの覇者を競い、シュワルツェネッガーのアイドルだったボディービルダーの肉体を、タップリ堪能できまっせ。

パーク以外の責め場では、善玉青年が鞭打ちやスパイクの生えた板でプレス責め、なんてシーンもあります。う〜ん、これをヒゲ付きのパークでやってくれたら、どんなに嬉しかったか(笑)。

あ、因みに女責めもあります。ブロンド美女を、ラックに縛って引き延ばし責め。

ってな感じで、責め場とかはけっこう見応えありなんですが、俳優とか演技とかキャラクターとかは印象が薄い。記憶に残るのは、悪の女王のウンコみたいなヘアースタイルくらいで(笑)。

DVDはPAL、リージョン2。スクイーズなしのビスタ。音声はスペイン語とイタリア語、字幕はなし。

アメリカ盤DVDは“Warriors 50 Movie Pack”に収録。色は落ちちゃってるし左右も切られちゃっていますが、ディテールはそれなりに残っているので、アメリカ盤としては画質は悪くないほうかな。